鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全12回に分けて掲載しています。

鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(7)

すべて、世の中のありにくく

原文・語釈

すべて、世の中のありにくく、わが身と栖とのはかなくあだなるさま、またかくのごとし。いはむや、所により、身のほどに従ひつつ、心を悩ます事は、あげて計ふべからず。

- ありにくし【在りにくし】:生きづらい。生きていくのが難しい。

- あだ【徒】:実質がないさま。かりそめなさま。

- みのほど【身の程】:境遇。

- あげて【挙げて】:いちいち。残らず。すべて。

現代語訳

すべて、世の中が生きづらく、我が身と住まいとがはかなく実質のないさまは、またこのようである。いわんや、場所によって、身の程に従いつつ、心を悩ますことは、いちいち数えられそうにもない。

もし、おのれが身、数ならぬして

原文・語釈

もし、おのれが身、数ならずして、権門のかたはらに居るものは、深く喜ぶ事あれども、大きに楽しむにあたはず。歎き切なる時も、声をあげて泣く事なし。進退安からず、立ち居につけて恐れをののくさま、たとへば、雀の鷹の巣に近づけるがごとし。

- かずならず【数ならず】:取るに足りない。

- けんもん【権門】:官位が高く権勢のある家。

- あたふ【能ふ】:できる。

- せち【切】:痛切である。深く心に感じる。ひたすらである。

- しんだい【進退】:立ち居振る舞い。一挙一動。

- たちゐ【立ち居】:日常のちょっとした動作。

- をののく【戦く】:ふるえる。びくびくする。

現代語訳

もし、自分の身が数にも入らない存在で、権力者の隣に住んでいる者は、深く喜ぶことがあってたとしても、その喜びを大いに楽しむことはできない。切に嘆かわしい時も、声を上げて泣くことはない。何をするにも心が落ち着かず、普段のちょっとした行動につけて隣人に恐れおののくさまは、例えるなら雀が鷹の巣に近づいているようなものだ。

もし、貧しくして、富める家の隣に

原文・語釈

もし、貧しくして、富める家の隣に居るものは、朝夕すぼき姿を恥ぢて、へつらひつつ出で入る。妻子、僮僕のうらやめるさまを見るにも、福家の人のないがしろなる気色を聞くにも、心念々に動きて、時として安からず。

- すぼし【窄し】:みすぼらしく肩身が狭い。

- へつらふ【諂ふ】:相手に気に入られるように振る舞う。

- とうぼく【童僕】:召使い。

- ないがしろ【蔑】:あなどり軽んずるさま。無視するさま。

- けしき【気色】:態度。そぶり。表情。顔色。

- きく【聞く・聴く】:音を耳で感じとる。

- ねんねん【念念】:一瞬一瞬。刻一刻。

- ときとして【時として】:少しの間も⋯ない。いかなる時も⋯ない。

現代語訳

もし、貧しい身分で、裕福な家の隣に住んでいる者は、朝夕みすぼらしい姿を恥ずかしく思い、隣人に媚びへつらいながら家を出入りする。自分の妻子や召使いが隣人をうらやましがっている様子を見るにつけても、裕福な家の人が自分たちを軽蔑するような態度を感じとるにつけても、心はその都度揺れ動き、いかなる時も安まらない。

もし、狭き地に居れば

原文・語釈

もし、狭き地に居れば、近く炎上ある時、その災を逃るる事なし。もし、辺地にあれば、往反わづらひ多く、盜賊の難はなはだし。

- へんぢ【辺地】:都から遠く離れた土地。田舎。都の郊外。

- わうばん【往反】:行き帰り。往復すること。

- わづらひ【煩ひ】:苦労。めんどう。心を悩ませること。

現代語訳

もし、都の狭い土地に住んでいたら、近くで火事が起きた時、その火災を逃れることはない。もし、都の郊外に住んでいたら、都との往復に面倒が多く、盗賊におそわれる危険もはなはだしい。

また、いきほひあるものは貪欲深く

原文・語釈

また、いきほひあるものは貪欲深く、独身なるものは人に軽めらる。財あれば恐れ多く、貧しければ恨み切なり。人を頼めば、身、他の有なり。人をはぐくめば、心、恩愛につかはる。

- いきほひ【勢ひ】:権力。財力。

- とんよく【貪欲】:〘仏教語〙「十悪」の一つ。たいへんに欲が深いこと。

- とくしん【独身】:身よりのない人。

- かろむ【軽む】:軽く見る。あなどる。

- はぐくむ【育む】:世話をする。養い育てる。

- おんあい【恩愛】:〘仏教語〙親子・夫婦・兄弟などのあいだの深い愛情。情愛。

現代語訳

また、権力や財力がある者は非常に欲が深く、身よりのない者は人に軽く見られる。財産があれば失う恐れが多く、貧しければ恨みが痛切だ。人を頼りにすれば、自分の身はその人の所有物である。人を世話すれば、心は恩愛に左右される。

世に従へば、身、苦し

原文・語釈

世に従へば、身、苦し。従はねば、狂せるに似たり。いづれの所を占めて、いかなるわざをしてか、しばしもこの身を宿し、たまゆらも心を休むべき。

- しむ【占む・標む】:住む。

- たまゆら【玉響】:ほんのわずかの間。ちょっとの間。

現代語訳

世に従えば、身、苦し。従わねば、狂せるに似たり。どんな所に住んで、どんな生活をすれば、しばらくの間だけでもこの身を宿し、たまゆらも心を休ませられるだろうか。

わかかみ、父方の祖母の家を伝へて

原文・語釈

若上、父方の祖母の家を伝へて、久しくかの所に住む。その後、縁欠けて、身衰へ、しのぶかたがたしげかりしかど、つひにあととむる事を得ず。三十余りにして、さらにわが心と、一つの庵を結ぶ。

- わかかみ:若いころ。「わが身」とする諸本あり。

- おとろふ【衰ふ】:落ちぶれる。

- しのぶ【偲ぶ】:思い慕う。懐かしく思う。

- しげし【繁し】:たくさんある。多い。

- さらに【更に】:新しく。改めて。

- こころと【心と】:自分の心から。自分からすすんで。

- いほり【庵】:僧や世捨て人などが住む、草木などでつくった粗末な家。草庵。

現代語訳

若いころ、父方の祖母の家を受け継いで、長らくその場所に住んでいた。その後、縁が切れ、身は落ちぶれて、思い慕う方々も多かったけれど、とうとう家にとどまることができなかった。三十路余りにして、新たに自分の心と一つの庵を結んだ。

これを、ありし住まひにならぶるに

原文・語釈

これを、ありし住まひにならぶるに、十分が一なり。居屋ばかりをかまへて、はかばかしく屋をつくるに及ばず。わづかに築地を築けりといへども、門を建つるたづきなし。竹を柱として、車を宿せり。雪降り、風吹くごとに、危ふからずしもあらず。所、河原近ければ、水難も深く、白波の恐れもさわがし。

- ありし【有りし・在りし】:過去の。以前の。

- ならぶ【並ぶ】:比べる。比較する。

- ゐや【居屋】:住む家。住居。

- はかばかし【果果し・捗捗し】:しっかりしている。本格的である。きちんとしている。

- たづき【方便】:手だて。手段。方法。すべ。

- はくは【白波】:盗賊。『後漢書』の「白波賊(はくはぞく)」の故事から。

現代語訳

これを以前の住まいと比べると、10分の1である。生活するだけの居屋だけを構えて、立派な家屋を造るには及ばない。わずかに築地を築いたとは言っても、門を立てる手立てがない。竹を柱として、車を入れた。雪が降ったり、風が吹いたりする度に、危なくないわけではない。その場所は河原に近いので、水難も深く、盗賊の恐れも多い。

すべて、あられぬ世を念じすぐしつつ

原文・語釈

すべて、あられぬ世を念じすぐしつつ、心を悩ませる事、三十余年なり。その間、折々のたがひめ、おのづから短き運をさとりぬ。

- あられぬよ【有られぬ世】:住みにくい世の中。

- ねんじすぐす【念じ過ぐす】:じっと堪え忍んで月日を過ごす。

- をりをり【折折】:そういう時々。その場合場合。

- たがひめ【違ひ目】:意に反する事態。

- おのづから【自ら】:しぜんに。ひとりでに。

現代語訳

すべて、生きづらい世をじっと耐えて過ごしながら、心を悩ませること、30年あまりである。その間、事あるごとにつまづき、自然とつたない運命を悟った。

すなはち、五十の春を迎へて

原文・語釈

すなはち、五十の春を迎へて、家を出で、世を背けり。もとより妻子なければ、捨てがたきよすがもなし。身に官禄あらず、何につけてか執をとどめん。むなしく大原山の雲に臥して、また五かへりの春秋をなん経にける。

- よをそむく【世を背く】:出家する。

- よすが【縁・因・便】:たよりとする縁者。

- くわん【官】:官位。官職。

- ろく【禄】:某禄。官に任じられている人に与えられる給与。

- むなし【空し・虚し】:空っぽである。中に何もない。むだである。

- ふす【伏す・臥す】:ひっそりと住む。かくれ住む。

- かへり:回数を表す。回。たび。

現代語訳

そういうわけで、五十路の春を迎えて、家を出て、世を捨てた。もともと妻子がいなければ、捨てがたい身寄りもない。身に官禄もないのだから、何につけて執着をとどめようか。むなしく大原山の雲に隠れ住んで、また5周の春秋をただ過ごした。

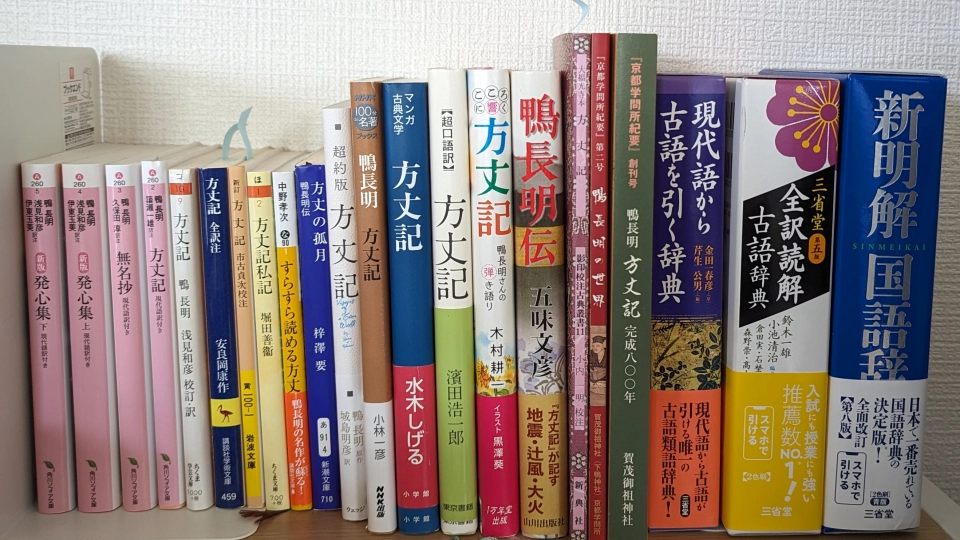

鴨長明『方丈記』の参考書籍

- 浅見和彦『方丈記』(2011年 ちくま学芸文庫)

- 浅見和彦『方丈記』(笠間書院)

- 安良岡康作『方丈記 全訳注』(1980年 講談社)

- 簗瀬一雄訳注『方丈記』(1967年 角川文庫)

- 小内一明校注『(影印校注)大福光寺本 方丈記』(1976年 新典社)

- 市古貞次校注『新訂方丈記』(1989年 岩波文庫)

- 佐藤春夫『現代語訳 方丈記』(2015年 岩波書店)

- 中野孝次『すらすら読める方丈記』(2003年 講談社)

- 濱田浩一郎『【超口語訳】方丈記』(2012年 東京書籍)

- 城島明彦『超約版 方丈記』(2022年 ウェッジ)

- 小林一彦「NHK「100分 de 名著」ブックス 鴨長明 方丈記」(2013年 NHK出版)

- 木村耕一『こころに響く方丈記 鴨長明さんの弾き語り』(2018年 1万年堂出版)

- 水木しげる『マンガ古典文学 方丈記』(2013年 小学館)

- 五味文彦『鴨長明伝』(2013年 山川出版社)

- 堀田善衛『方丈記私記』(1988年 筑摩書房)

- 梓澤要『方丈の狐月』(2021年 新潮社)

- 『京都学問所紀要』創刊号「鴨長明 方丈記 完成八〇〇年」(2014年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

- 『京都学問所紀要』第二号「鴨長明の世界」(2021年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

実際に読んだ『方丈記』の関連本を以下のページでご紹介しております。『方丈記』を初めて読む方にも、何度か読んだことがある方にもオススメの書籍をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください♪