-

源氏物語「玉鬘」のあらすじをわかりやすく紹介

『源氏物語』の第22帖「玉鬘」から第31帖「真木柱」までは玉鬘十帖と呼ばれ、玉鬘が結婚するまでの半生が描かれています。玉鬘は光源氏が17歳の頃に逢瀬を交わしていた... -

紫式部日記「日本紀の御局」原文と現代語訳

左衛門の内侍といふ人侍り 原文 左らむよ。 現代語訳 左衛門の内侍という人がいます。よくわからないけど、なぜか私のことをよく思ってなくて、身に覚えのないモヤ... -

藤原広嗣|鎌足・不比等からの家系と生涯をわかりやすく解説

天平12(740)年に朝廷への反乱を起こした人物として歴史に名を残している藤原広嗣。藤原姓の始祖、中臣鎌足のひ孫で、祖父は大政治家の藤原不比等。不比等の4人の息... -

藤原広嗣の乱|若きエリートはなぜ大宰府で兵を挙げたのか?

天平12(740)年の夏、大宰府に左遷されたことに不満を抱いていた若者が、朝廷に向けて兵を挙げました。若者の名は藤原広嗣。藤原氏の始祖である中臣鎌足のひ孫であり... -

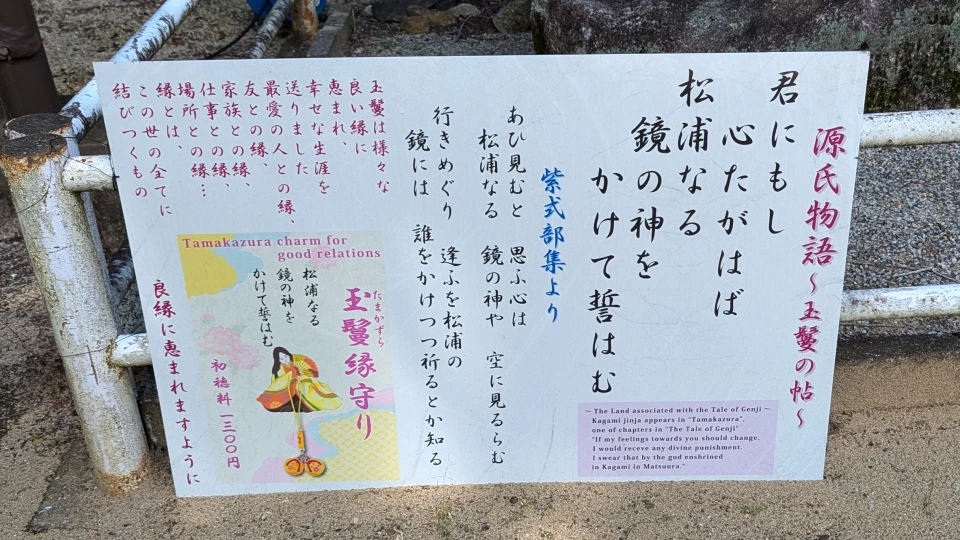

鏡神社(佐賀県唐津市)|紫式部ゆかりの地を訪問

佐賀県唐津市に鎮座する鏡神社。西暦200年頃に創立された歴史ある神社で、『源氏物語』の第22帖「玉鬘」の巻で詠まれた歌に登場します。玉鬘はさまざまな事情があって... -

木曾義仲はなぜ殺された?頼朝・義経と戦うハメになった経緯

寿永3(1184)年1月20日、粟津の戦いで討ち死にした木曾義仲(源義仲)。最期に戦った相手は、源頼朝が派遣した軍隊です。義仲は頼朝と同じ源氏であり、従兄弟という... -

巴御前は実在しない?「木曾の最期」の巴と義仲の関係を考察

木曾義仲に仕えた女武者として知られる巴御前。『源平盛衰記』に登場する人物ですが、当時の一次資料や鎌倉幕府が編纂した歴史書『吾妻鏡』には記述がなく、実在しな... -

【全文】平家物語「木曾の最期」原文と現代語訳

美しき女武者、巴御前 木曾殿は信濃より、巴、山吹とて二人の便女を具せられたり 原文 木曾なり。 現代語訳 木曾殿は信濃で挙兵した時から、巴、山吹という二人の侍... -

方丈記の品詞分解と読み方|総ルビつき「ゆく河の流れ」を読む

『方丈記』の序章、「ゆく河の流れ」の品詞分解と読み方をまとめました。品詞分解はできるだけ見やすいように、原文を細かく区切って一節ごとに掲載しております。また... -

紫式部日記「同僚女房評」現代語訳|和泉式部と清少納言へのディスを超訳

清少納言こそ、したり顔にいみじう侍りける人。 現代語に訳さなくても、超ディスってるんだろうなって感じが伝わりますよね(笑)。『紫式部日記』は寛弘5(1008)...