おせちでは定番の伊達巻ですが、どんな料理かピンとこない方もいるのではないでしょうか。

私もお正月にしか食べたことがなく、「卵焼きを巻いたやつ?」ぐらいの認識で、おせちに入れられる意味はおろか、作り方や材料もわかっていませんでした。

この記事では伊達巻の歴史や名前の由来、おせち料理に入れられる理由について解説します。

伊達巻とは

伊達巻とは、魚のすり身を使った卵料理のことです。

本来は白身魚やエビのすり身を卵と混ぜて作りますが、生のすり身を扱うのはなかなか大変なので、家庭で作る場合ははんぺんを代用することが一般的です。

それでも作るのが大変な料理なので、市販の既製品を購入する方も多くいます。

砂糖やみりんを用いて甘く味付けされ、特に関東では甘みが強い伊達巻が好まれるそうです。

関西では甘い伊達巻はあまり好まれず、出汁巻き卵をおせちに入れる場合もあるとか。

ちなみに私は九州ですが、甘い卵焼きが苦手なので、伊達巻よりも出汁巻き卵の方が好きです。

でもおせちでは伊達巻を使いますし、甘い卵焼きが好きな人も多いので、結局は地域というより人によるのではないでしょうか。

卵そのものが縁起物ではありますが、巻くことで巻物=書物に見立てて、学業成就を意味する料理となります。

出汁巻き卵を使う場合も、すだれで巻くといいですよ。

伊達巻の起源と名前の由来

伊達巻の起源は古墳時代?

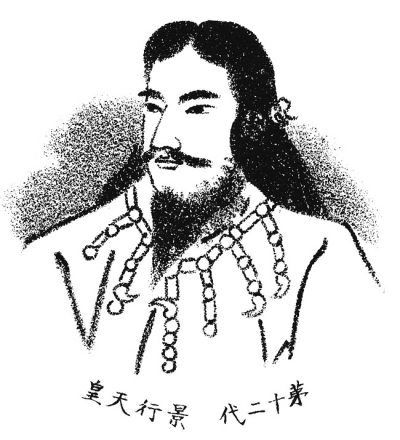

伊達巻の起源は諸説ありますが、もっとも古い説は景行天皇の御代(西暦71 – 130年)にまでさかのぼります。

焼津蒲鉾商工業協同組合のホームページに、このように記述されています。

景行天皇の時代(71年~130年)四条山陰納言がひらめの肉に鶏卵を混ぜて焼き、天皇に献上したところ、たいへん喜ばれたといいます。これが、今でいう伊達巻の始まりとされています。

引用:伊達巻き – 焼津蒲鉾商工業協同組合

この説の根拠にまでは触れられていませんが、ヒラメ(白身魚)も鶏卵も食材としては手に入ったでしょうから、そのような料理があってもおかしくありません。

ただ、四条山陰納言という人物については、『古事記』や『日本書紀』など古代の文献に名が出ているのかわかりませんでした。

もしかするとですが、平安時代の貴族「藤原山蔭(824 – 888年)」と混同されてはいるような気がします。

藤原山蔭は「四条流庖丁道」という料理作法の創始者とされており、「日本料理中興の祖」といわれている人物です。

そして藤原山蔭はなんと、伊達政宗へと続く伊達氏の始祖といわれているのです。

伊達政宗の好物だったから伊達巻?

伊達巻の名称の由来として、伊達政宗が好きだったから、という説があります。

株式会社せんにちという玉子焼き製造会社は、この説に基づいて伊達政宗の命日である5月24日を「伊達巻の日」と制定しました。

「いやいやそんな単純な、徳川ロールとか秀吉バウムとかないし、天下人でさえ食べ物に名を残してないのに伊達政宗が?」

と最初は否定していたのですが、藤原山蔭をルーツに持つことを知って、あながち間違っていないのではないかと思うようになりました。

この説によると、伊達政宗が好んで食べていたとされるのは、ヒラメの肉に卵を混ぜて焼いた「平玉子焼き(ひらたまごやき)」だったそうです。

はい、先に景行天皇に献上されたという記述と、まったく一致する料理ですね。

もしかするとですが、古墳時代(景行天皇)の話と、平安時代(藤原山蔭)の話と、戦国時代(伊達政宗)の話がごっちゃになっているのかもしれません。

あくまでもこれは私の仮説ですが、

- 白身魚と鶏卵を混ぜて焼く料理は古代からあった。

- それを藤原山蔭が「平玉子焼き」という宮廷料理として確立させた。

- その後の伊達家では、平玉子焼きが家庭料理として伝承された。

- 子供の頃から食べていた伊達政宗の大好物となった。

- 転じて、卵焼きを巻いたものを伊達巻と呼ぶようになった。

という可能性もあるのではないでしょうか。

伊達巻や平玉子焼きに関して、何か一次資料となる文献等をご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。

伊達巻の由来はカステラかまぼこ?

料理としての伊達巻の由来は、長崎県発祥の「カステラかまぼこ」だといわれています。

魚肉と鶏卵と砂糖を混ぜ合わせて焼く製法は伊達巻と同じで、沖縄県では現在でもおせちにカステラかまぼこをいれることがあるそうです。

カステラがポルトガルから伝来したのは戦国時代末期のことですが、カステラかまぼこが長崎県で誕生したのは江戸時代に入ってからといわれています。

文化文政時代(1793 – 1841年)に江戸へ伝わったとされており、その頃から「伊達巻」と呼ばれるようになったとのことです。

「伊達(だて)」という言葉は「派手さ」や「おしゃれさ」を意味し、カステラかまぼこの見た目が華やかなことから「伊達巻」と付けられたのでしょう。

ではなぜ「伊達」にそのような意味があるのかというと、この言葉こそが伊達政宗に由来するといわれているのです。

伊達政宗は非常に派手な服装をしており、振る舞いも派手でした。

豊臣秀吉に濡れ衣をかけられて呼び出された際に、家来に磔台を担がせ、自身は白装束(死装束)で面会に臨んだというエピソードがあります。

その様子を見た人々が、派手な振る舞いをする男を「伊達男」と呼んだのが由来という説があるのです。

つまり、料理としての伊達巻はカステラかまぼこ、名称の由来は伊達政宗、といってもいいのではないでしょうか。

おせちに込められた伊達巻の意味

学業成就

日本では、現存する書物や記録は、すべて冊子ではなく巻物で残っています。

平安時代になると冊子の書籍も増えてきますが、正式な典籍や公式の記録には巻物が用いられてきました。

そのため、巻物は勉強や研究の資料という面が強く、伊達巻はその巻物に見た目が似ていることから、学業成就を意味する食材です。

特に受験を控えているお子様がいる家庭は、伊達巻で合格祈願をされてはいかがでしょうか。

勝ち栗に由来する栗きんとんも、合格を願うのに最適なおせち料理の一つです。

子孫繁栄

卵は子孫繁栄を意味する食材です。

伊達巻に限らず、卵を使った料理は子孫繁栄を願っておせちに入れられます。

伊達巻が苦手な方は、出汁巻き卵でもいいでしょう。

また、子孫繁栄を願う食材は、数の子などほかにもありますので、必ずしも卵料理を入れなければならないということもありません。

お正月は好きなものを美味しく食べるのが一番幸せですし、おせち料理にはたくさんの種類がありますので、自分に合ったものを選びましょう。

幸せで豊かな一年を願う

これも伊達巻に限ったことではありませんが、見た目の華やかさから「豊かに暮らせますように」という願いも意味します。

丸く巻く形から、家庭円満を願う料理でもあります。

新年を迎えられたことに感謝して、幸せで豊かな一年を願って頂きましょう。