鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。

鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(11)

ここに、六十の露消えがたに及びて

原文・語釈

ここに、六十の露消えがたに及びて、さらに、末葉の宿りを結べる事あり。いはば、旅人の一夜の宿をつくり、老いたる蚕のまゆをいとなむがごとし。これを、中ごろの住みかにならぶれば、また百分が一に及ばず。とかく言ふほどに、齢は歳々に高く、住みかは折々に狭し。

- つゆ【露】:はかないこと。わずかであること。

- すゑは【末葉】:草木の先のほうにある葉。

- ならぶ【並ぶ】:比べる。比較する。

- をりをりに【折折に】:時の経つにつれて。だんだんに。

現代語訳

さて、六十路の露消え時に及んで、さらに末葉の宿りを結ぶことがあった。いわば、旅人が一夜を過ごすだけの宿を造り、年老いた蚕がまゆを編むようなものだ。この家を、生涯の中ごろの住まいと比べると、また100分の1に及ばない。とか言っているうちに、齢は年々高くなり、住まいは折々狭くなる。

その家のありさま、世の常にも似ず

原文・語釈

その家のありさま、世の常にも似ず。広さはわづかに方丈、高さは七尺がうちなり。所を思ひ定めざるがゆゑに、地を占めてつくらず。土居を組み、うちおほひを葺きて、継目ごとにかけがねをかけたり。

- はうぢやう【方丈】:一丈四方。1丈は約3メートル。

- しやく【尺】:1尺は約30センチメートル。7尺で約2.1メートル。

- うち【内】:以内。以下。

- おもひさだむ【思ひ定む】:よく考えて決める。

- しむ【占む】:占有する。

- つちゐ【土居】:家の柱を立てる土台。

- うちおほひ【打ち覆ひ】:上を覆っただけの簡単な屋根。仮の屋根。

現代語訳

その家のありさまは、世間一般的な家とは違う。広さはわずかに方丈(約5畳)、高さは7尺(約2.1m)もない。造る場所を定めていないがゆえに、土地を占有して造るわけではない。土台を組み、簡単な屋根を付けて、継ぎ目ごとに掛け金をかけた。

もし、心にかなはぬ事あらば

原文・語釈

もし、心にかなはぬ事あらば、やすく外へ移さむが為なり。その改めつくる事、いくばくのわづらひかある。積むところ、わづかに二両。車の力を報ふほかには、さらに他の用途いらず。

- かなふ【適ふ・叶ふ】:思いどおりになる。

- いくばく【幾許】:どれほど。どんなに。

- わづらひ【煩ひ】:苦労。めんどう。

- むくふ【報ふ】:報酬を支払う。

- ようとう【用途】:要する費用。

現代語訳

もし、その土地で気に入らないことがあったら、簡単に他の土地へ引っ越せるようにするためである。家を改めて造り直すことは、いくらかの面倒はある。積むものは、わずかに車2台分。車代の報酬のほかには、さらにかかる費用はない。

今、日野山の奧にあとをかくして後

原文・語釈

今、日野山の奧にあとをかくして後、東に三尺余りの庇をさして、柴折りくぶるよすがとす。南、竹のすのこを敷き、その西に閼伽棚をつくり、北に寄せて障子をへだてて、阿弥陀の絵像を安置し、そばに普賢をかき、前に法花経を置けり。

- くぶ【焼ぶ】:くべる。焼く。

- よすが【縁・因・便】:手段。方法。

- あかだな【閼伽棚】:〘仏教語〙仏に供えるための水や花を置く棚。

- あんぢ【安置】:神仏の像や経などを据えてまつること。

- かく【掛く・懸く】:つり下げる。

現代語訳

今、日野山の奥に隠れ住んだ後、東側に三尺余り(1m弱)のひさしを差して、柴を折って焚き火をする場所とする。南側には竹のすのこを敷き、その西側に閼伽棚を作り、北側に寄せて障子をへだてて、阿弥陀の絵像を安置した。そのそばに普賢菩薩の絵像をかけ、前に法華経を置いてた。

東の際に蕨のほとろを敷きて

原文・語釈

東の際に蕨のほどろを敷きて、夜の床とす。西南に竹の吊棚をかまへて、黒き皮籠三合を置けり。すなはち、和歌、管絃、往生要集ごときの抄物を入れたり。かたわらに琴、琵琶、おのおの一張を立つ。いはゆる折琴、継琵琶これなり。仮の庵のありやう、かくのごとし。

- きは【際】:端。

- ほどろ:蕨の穂が伸びすぎてそそけだったもの。

- くわんげん【管弦・管絃】:楽器の総称。音楽。

- わうじやうえうしふ【往生要集】:平安時代中期の仏教書。

- せうもつ【抄物】:書物の一部を抜き書きしたもの。

- をりごと【折り琴】:折りたたみのできるように作られた琴。

- つぎびは【継ぎ琵琶】:柄の取りはずしができる琵琶。

現代語訳

東側の端に蕨のほどろを敷いて、夜の寝床とする。西南に竹の吊り棚を取り付けて、黒い皮籠を三つ置いた。その中には、和歌、音楽、往生要集などを写し書きしたものを入れている。そのそばに琴、琵琶、それぞれ一張ずつ立てかける。いわゆる折り琴、継ぎ琵琶とはこれのことだ。仮の庵のありようは、このようである。

その所のさまをいはば

原文・語釈

その所のさまを言はば、南に懸樋あり。岩を立てて、水をためたり。林、軒近ければ、爪木を拾ふに乏しからず。

- かけひ【懸け樋・筧】:地上にかけ渡して水を引く、竹や木の樋。

- たつ【立つ】:設置する。置く。

- つまぎ【爪木】:薪にする小枝。

- ともし【乏し・羨し】:不足している。とぼしい。少ない。

現代語訳

その所のさまをいえば、南側に水を引く桶がある。岩を立てて水を溜めている。林が庵の近くにあるので、薪を拾い集めるのに不足はない。

名を外山といふ

原文・語釈

名を外山といふ。まさきのかづら、あと埋めり。谷しげけれど、西晴れたり。観念のたより、なきにしもあらず。

- とやま【外山】:大福光寺本では「音羽山(をとはやま)」。

- まさきのかづら【柾木の葛・真拆の葛】:つる性の植物である葛の一種。

- しげし【繁し】:木が生い茂っている。

- はれ【晴れ】:広々とした晴れやかな場所。見晴らしがよい場所。

- くわんねん【観念】:〘仏教語〙心を静かにして、仏の教えの深さに思いをいたすこと。

- たより【頼り・便り】:よりどころ。便宜。

現代語訳

名を外山という。まさきのかづらが道を覆い隠し、谷は草木が生い茂っているけれど、西の方は見晴らしが良い。観念に集中できるところがないわけではない。

春は、藤波を見る

原文・語釈

春は、藤波を見る。紫雲のごとくして、西方ににほふ。夏は、郭公を聞く。語らふごとに、死出の山路を契る。秋は、ひぐらしの声、耳に満てり。うつせみの世を悲しむほど聞こゆ。冬は、雪をあはれぶ。積もり、消ゆるさま、罪障にたとへつべし。

- ふぢなみ【藤波・藤浪】:藤の花房が風になびいて波のように見えるようす。

- しうん【紫雲】:紫色の雲。めでたいこと、よいことの前ぶれという。念仏行者が極楽往生するとき、阿弥陀仏がこの雲に乗って浄土に連れていくという。

- にほふ【匂ふ】:何かの色に染まる。美しく染まる。美しく照り輝く。

- ほととぎす【時鳥・郭公・子規・杜鵑・霍公鳥】:「死出の田長(しでのたをさ)」と呼ばれ、冥途へ通うと考えられた。

- しでのやま【死出の山】:冥土にあるという険しい山。

- うつせみ【現せみ・空蝉】:はかないこの世。

- ざいしやう【罪障】:〘仏教語〙往生や成仏の妨げとなる行い。

現代語訳

春は藤波を見る。紫雲のごとく、西方に美しく映える。夏はホトトギスを聞く。語り合う度に、死出の山路を約束する。秋はひぐらしの声が耳を満たす。うつせみの世を悲しんでいるように聞こえる。冬は雪を鑑賞する。積もり、消えてゆくさまは、人間の罪障にたとえられる。

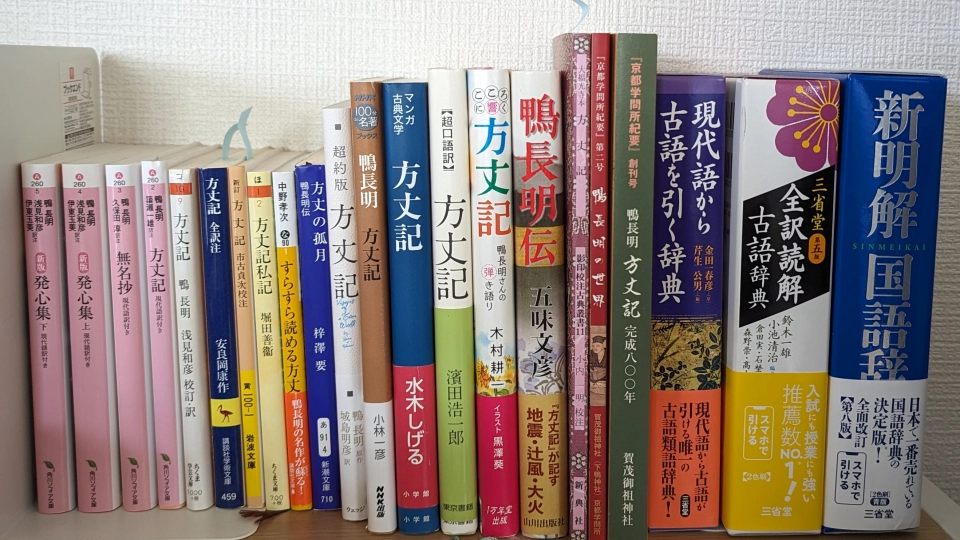

鴨長明『方丈記』の参考書籍

- 浅見和彦『方丈記』(2011年 ちくま学芸文庫)

- 浅見和彦『方丈記』(笠間書院)

- 安良岡康作『方丈記 全訳注』(1980年 講談社)

- 簗瀬一雄訳注『方丈記』(1967年 角川文庫)

- 小内一明校注『(影印校注)大福光寺本 方丈記』(1976年 新典社)

- 市古貞次校注『新訂方丈記』(1989年 岩波文庫)

- 佐藤春夫『現代語訳 方丈記』(2015年 岩波書店)

- 中野孝次『すらすら読める方丈記』(2003年 講談社)

- 濱田浩一郎『【超口語訳】方丈記』(2012年 東京書籍)

- 城島明彦『超約版 方丈記』(2022年 ウェッジ)

- 小林一彦「NHK「100分 de 名著」ブックス 鴨長明 方丈記」(2013年 NHK出版)

- 木村耕一『こころに響く方丈記 鴨長明さんの弾き語り』(2018年 1万年堂出版)

- 水木しげる『マンガ古典文学 方丈記』(2013年 小学館)

- 五味文彦『鴨長明伝』(2013年 山川出版社)

- 堀田善衛『方丈記私記』(1988年 筑摩書房)

- 梓澤要『方丈の狐月』(2021年 新潮社)

- 『京都学問所紀要』創刊号「鴨長明 方丈記 完成八〇〇年」(2014年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

- 『京都学問所紀要』第二号「鴨長明の世界」(2021年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

実際に読んだ『方丈記』の関連本を以下のページでご紹介しております。『方丈記』を初めて読む方にも、何度か読んだことがある方にもオススメの書籍をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください♪