鴨– Author –

鴨

鴨

-

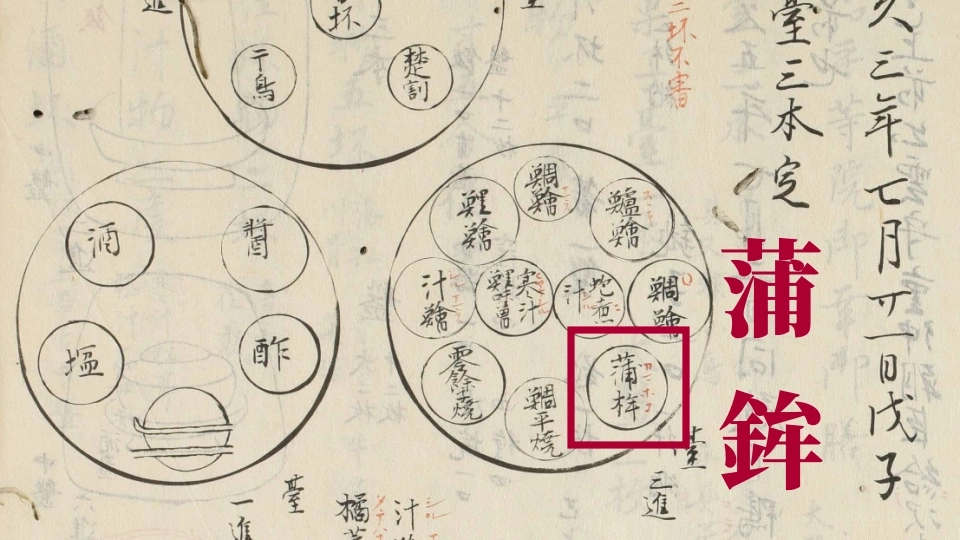

11月15日が「かまぼこの日」に制定された理由と蒲鉾の歴史

11月15日は「かまぼこの日」。 昭和58(1983)年7月6日に、全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会(現・日本かまぼこ協会)によって制定されました。 なぜ11月15日が「かま... -

おせちの蒲鉾(かまぼこ)の意味と紅白に込められた願い

おせち料理にはさまざまな食材が使われますが、その中でも手頃に手に入り、簡単に添えられるのが蒲鉾(かまぼこ)です。 しかし白身魚が高級品であり、保存の難しかった... -

おせちのたたきごぼうの意味は?室町時代から伝わる縁起物?

関西では祝い肴三種の一つとして、おせちの定番であるたたきごぼう。 健康、長寿、豊作、開運など、さまざまな意味を持つといわれる縁起物です。 ごぼうは古くから日本... -

田作り(ごまめ)とは?おせち料理に込められた意味と由来

おせち料理に入っているカリッとした小魚。 アーモンドフィッシュの小魚のようで、とても美味しいですよね。 魚なのに「田作り」または「ごまめ」と呼ばれるこの一品は... -

おせちの伊達巻の意味|由来は伊達政宗?古代の卵料理が起源?

おせちでは定番の伊達巻ですが、どんな料理かピンとこない方もいるのではないでしょうか。 私もお正月にしか食べたことがなく、「卵焼きを巻いたやつ?」ぐらいの認識で... -

おせちの栗きんとんの意味|勝栗など縁起物と重宝された理由

おせちの定番料理の一つである栗きんとん。 黄金色に美しく輝く見た目から、いかにも金運がアップしそうな料理です。 縁起物としておせち料理に入れられる栗きんとんで... -

子孫繁栄だけじゃない?おせち料理に数の子を入れる意味と由来

おせち料理の祝い肴三種の一つとして、関東でも関西でも全国的に食べられる数の子。 たくさんの数の卵が集まっていることから、子孫繁栄を願って食されることはなんとな... -

チョロギとは?おせち料理に入れる意味と食される地域・地方

おせち料理に入っている赤い巻貝のような食べ物「ちょろぎ」。 「長老木」「千代呂木」といった漢字を当てて、長寿を願う料理の一つです。 おせち料理以外で見かけるこ... -

おせちの黒豆の意味|由来は江戸の高級料亭発のお正月料理?

黒豆はおせち料理に欠かせない祝い肴三種の一つで、「誠実」「勤勉」「健康」といった意味を持つ「まめ」にかけて、さまざまな願いが込められている一品です。 約2千年... -

えびの漢字「海老」「蝦」「蛯」「鰕」の違いと「えび」の語源

えびの漢字は「海老」が一般的によく使われていますが、「蝦」や「蛯」といった漢字もよく見かけますよね。 本来は魚偏の「鰕」が使われていたそうで、平安時代の『和名...