ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず

「この冒頭だけは知っているけど、『方丈記』をちゃんと読んだことがない」という方は少なくないのではないでしょうか。

かくいう私もその一人で、中学生か高校生の頃に暗記させられた記憶はありますが、その先を読んだことはなく、正直に言って興味もありませんでした。

それが30代になってから鴨長明の生涯を知るきっかけがあり、「800年も前に、現代と同じような生きづらさを抱えていたのか」と、一気に興味がわいたのが2021年のことでした。

それから『方丈記』の訳文や解説書を片っ端から読み漁り、「自分で原文を訳してみたい」と思い立って始めたのが当ブログです。

このページでは『方丈記』全文の現代語訳を、できるだけわかりやすい言葉で掲載します。

原文も一緒に載せておりますので、興味のある方はぜひ原文と現代語訳を読み比べてみてください。

まずは『方丈記』のあらすじを知りたいという方は、こちらの記事を先にご覧ください。

方丈記とは

『方丈記』は日本三大随筆の一つとされている作品ですが、その中身は人生や生き方について書かれた哲学本です。前半部分は鴨長明が経験した5つの災害について、後半部分は生きづらい世の中を乗り切る処世術について書かれています。もし今の時代に『方丈記』が出版されたとしたら、書店ではビジネス書のコーナーに並ぶのではないでしょうか。

鴨長明が生きた時代は、平氏と源氏による戦争で都が荒れ果て、大地震や飢饉などの災害も重なるという悲惨な時代でした。現代も世界中のどこかで常に戦争が起こり、大きな災害も頻発しています。そんな時代を生き抜くヒントが詰まっている『方丈記』は、今の時代にこそ読んでおきたい作品です。

鴨長明『方丈記』原文と現代語訳

ゆく河の流れは絶えずして(無常の世)

原文

ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし。世の中にある人と栖と、またかくのごとし。

たましきの都のうちに、棟を並べ、甍を争へる、高き、卑しき人の住まひは、世々を経て尽きせぬものなれど、是をまことかと尋ぬれば、昔ありし家は稀なり。或いは去年焼けて、今年つくれり。或いは大家滅びて小家となる。

住む人も是に同じ。所も変はらず、人も多かれど、古見し人は二、三十人が中に、わづかに一人二人なり。朝に死に、夕に生まるるならひ、ただ水の泡にぞ似たりける。

不知、生まれ死ぬる人、何方より来たりて、何方へか去る。また不知、仮の宿り、誰が為にか心を悩まし、何によりてか目を喜ばしむる。

その主と栖と、無常を争ふさま、いはば朝顔の露に異ならず。或いは露落ちて、花残れり。残るといへども、朝日に枯れぬ。或いは花しぼみて、露なほ消えず。消えずといへども、夕を待つ事なし。

現代語訳

流れゆく川の水は途絶えることがなく、しかも、もとの水は流れ去り、新しい水が流れ込んでいる。よどみ(川の流れが停滞している所)に浮かぶ水の泡は、一方では消え、もう一方では生まれ、ずっと同じ場所にとどまっていることはない。世の中に存在する人も住まいも、またこのように入れ替わっている。

宝石を敷きつめたように美しい都の中に、たくさんの家が棟を並べ、屋根の高さを競うように建ち並んでいる。身分が高い人の家も、低い人の家も、何世代を経ても変わらないはずなのに、これを本当かと聞いて回ってみると、昔から残っている家はめったにない。ある家は去年焼けて、今年新しく建てたとか。大きな家が落ちぶれて、小さくなった家もある。

その家に住む人もこれと同じ。場所も変わらず、人も多いけれど、昔会ったことがある人は20~30人中わずかに1人か2人である。朝に死んでゆく人もいれば、夕方に生まれてくる人もいる世の定めは、まさに水の泡に似ている。

わからない、この世に生まれて死んでゆく人は、どこから来てどこへ去るのだろうか。また、わからない、はかない現世の仮住まいに過ぎない家を、いったい誰のために苦労して建てて、何を見せて目を喜ばせようというのだろうか。

その家の持ち主と建物とが、死んでは生まれたり、壊しては造ったり、無常を争うように入れ替わるさまは、言ってみれば朝顔の露と同じである。ある時は露が先に落ちて、花が残る。残るといっても、朝日が差す頃には枯れてしまう。ある時は花が先にしぼみ、露がまだ消えないことがある。消えないといっても、夕方を待つことはない。

予、ものの心を知れりしより(安元の大火)

原文

予、ものの心を知れりしより、四十余りの春秋をおくれる間に、世の不思議を見る事、ややたびたびになりぬ。

去、安元三年四月廿八日かとよ。風はげしく吹きて、静かならざりし夜、戌の時ばかり、都の東南より火出で来て、西北に至る。はてには朱雀門、大極殿、大学寮、民部省などまで移りて、一夜のうちに塵灰となりにき。

火元は樋口富の小路とかや。舞人を宿せる仮屋より出で来たりけるとなん。吹き迷ふ風に、とかく移りゆくほどに、扇をひろげたるがごとく、末広になりぬ。遠き家は煙にむせび、近きあたりはひたすら焔を地に吹きつけたり。空には灰を吹き立てたれば、火の光に映じてあまねく紅なる中に、風に耐へず吹き切られたる焔、飛ぶがごとくして、一、二町を越えつつ移りゆく。

その中の人、現し心あらむや。或いは煙にむせびて倒れ伏し、或いは焔にまぐれてたちまちに死ぬ。或いは身ひとつ、からうじて逃るるも、資財を取り出づるに及ばず。七珍万宝さながら灰燼となりにき。その費え、いくそばくぞ。

そのたび、公卿の家十六焼けたり。まして、そのほか、数へ知るに及ばず。すべて、都のうち、三分が一に及べりとぞ。男女死ぬるもの、数十人、馬牛のたぐひ、辺際を知らず。

人のいとなみ、皆愚かなる中に、さしも危ふき京中の家をつくるとて、財を費やし、心を悩ます事は、すぐれてあぢきなくぞ侍る。

現代語訳

私は、世の道理をわきまえるようになってから、40年余りの年月を過ごしてきた。その間に、その道理とはかけ離れた世にも不思議な事件を見ることが、次第に多くなっていった。

去る、安元3(1177)年4月28日のことであったか。風が激しく吹いて静まることのなかった夜、午後8時ごろに都の東南の方から火が出て、西北の方まで燃え広がっていった。しまいには朱雀門、大極殿、大学寮、民部省などにまで火が燃え移り、一夜にして灰になってしまった。

火元は樋口富の小路だったとか。芸者を泊めていた仮小屋から火が出たという。吹き荒れる風に乗ってあちらこちらへ燃え移ってゆくうちに、扇を広げたかのように延焼していった。火から遠く離れた家は煙にむせ、火に近い家の辺りはひたすら炎が地に吹きつけている。空には灰が吹き上げられ、炎の光に反射して空一面が紅に染まる。風の勢いに負けて吹きちぎられた炎は、飛ぶように1~2町を越えて燃え移ってゆく。

その中にいた人たちは、どうして正気でいられるだろうか。ある人は煙にむせて倒れ込み、ある人は炎に目がくらんでたちまちに死ぬ。ある人は身一つで命からがら逃れるも、家財を持ち出すことまでは間に合わない。ありとあらゆる宝が、すべて灰と化してしまった。その被害額は、いったいどれほどだろうか。

その火事で公卿の家が16軒焼失した。その他の家屋は数えることもできない。全体としては、都の3分の1が燃えたという。男女の死者は数十人。馬や牛のたぐいは際限もない。人の行いは、みな愚かなことばかりである。その中でも特に、あれほど危うい都の中に家を建てようと、財産をつぎ込み、心を悩ませることは、極めてつまらないことでございます。

また、治承四年卯月のころ(治承の辻風)

原文

また、治承四年卯月のころ、中御門京極のほどより、大きなる辻風起こりて、六条わたりまで吹ける事侍りき。

三、四町を吹きまくる間にこもれる家ども、大きなるも小さきも、一つとして破れざるはなし。さながら平に倒れたるもあり、桁柱ばかり残れるもあり。門を吹きはなちて四、五町がほかに置き、また、垣を吹きはらひて隣と一つになせり。

いはむや、家のうちの資財、数を尽くして空にあり、檜皮、葺板のたぐひ、冬の木の葉の風に乱るがごとし。塵を煙のごとく吹き立てたれば、すべて目も見えず、おびたたしく鳴りとよむほどに、もの言ふ声も聞こえず。かの地獄の業の風なりとも、かばかりにこそはとぞおぼゆる。

家の損亡せるのみにあらず、これを取り繕ふ間に身を損なひ、片端づける人、数も知らず。この風、未の方に移りゆきて、多くの人の歎きなせり。

辻風は常に吹くものなれど、かかる事やある。ただ事にあらず。さるべきもののさとしか、などぞ疑ひ侍りし。

現代語訳

また、治承4(1180)年4月頃、中御門京極のあたりから巨大な辻風(竜巻)が発生し、六条のあたりまで吹き進んだことがありました。

3~4町にわたって吹きまくり、竜巻の圏内にあった家々は、大きな家も小さな家も一軒たりとも破壊されない家はなかった。ぺしゃんこにつぶれた家もあれば、桁と柱だけが残った家もあった。門を吹き抜いて4~5町も離れた所へ飛ばし、また、垣根を吹き払って隣の家と一つの敷地に変えてしまった。

さらに言えば、家の中の資財はことごとく空に巻き上げられ、檜皮や葺板のたぐいは、まるで冬の木の葉が風に乱れ舞っているかのようである。塵を煙のように吹き立てれば、まったく目も見えない。凄まじい音が鳴り響くたびに、物言う声も聞こえない。かの地獄の業風であろうとも、これほどではないだろうと思われるほどであった。

家が損壊しただけではなく、壊れた家を修繕している間に怪我をして、身体が不自由になってしまった人は数知れない。この風は南南西の方角に移っていき、多くの人々を絶望させた。竜巻は常日頃から吹くものではあるが、こんなことが起こるなんて、ただ事ではない。しかるべき神仏の警告であろうか、などと疑ったのでありました。

また、治承四年水無月のころ(福原遷都 )

原文

また、治承四年水無月のころ、にはかに都遷り侍りき。いと思ひの外なりし事なり。

おほかた、この京のはじめを聞ける事は、嵯峨の天皇の御時、都と定まりにけるより後、すでに四百余歳を経たり。ことなるゆゑなくて、たやすく改まるべくもあらねば、これを、世の人安からず、憂へあへる、実にことわりにも過ぎたり。

されど、とかく言ふかひなくて、帝より始め奉りて、大臣、公卿、みなことごとく移ろひ給ひぬ。世に仕ふるほどの人、誰か一人、ふるさとに残り居らむ。官、位に思ひをかけ、主君のかげを頼むほどの人は、一日なりとも疾く移ろはむとはげみ、時を失ひ、世に余されて、期する所なきものは、憂へながらとまり居り。

軒を争ひし人の住まひ、日を経つつ荒れゆく。家はこぼたれて、淀河に浮かび、地は目の前に畠となる。人の心、みな改まりて、ただ馬、鞍をのみ重くす。牛、車を用する人なし。西南海の領所を願ひて、東北の庄園を好まず。

その時、おのづから事の便りありて、津の国の今の京に至れり。所のありさまを見るに、その地、程狭くて、条里を割るにたらず。北は山に沿ひて高く、南は海近くて下れり。波の音、常にかまびすしく、潮風、ことにはげし。内裏は山の中なれば、かの木の丸殿もかくやと、なかなか様変はりて、優なるかたも侍り。

日々にこぼち、川も狭に運び下す家、いづくにつくれるにかあるらむ。なほ空しき地は多く、つくれる屋は少なし。古京はすでに荒れて、新都はいまだならず。ありとしある人は、みな浮雲の思ひをなせり。

もとよりこの所に居るものは、地を失ひて憂ふ。今移れる人は、土木のわづらひある事を歎く。道のほとりを見れば、車に乗るべきは馬に乗り、衣冠、布衣なるべきは多く直垂を着たり。都の手振り、たちまちに改まりて、ただひなびたる武士に異ならず。

世の乱るる瑞相とか聞けるもしるく、日を経つつ世の中浮き立ちて、人の心もをさまらず。民の憂へ、つひに空しからざりければ、同じき年の冬、なほこの京に帰り給ひにき。されど、こぼちわたせりし家どもは、いかになりにけるにか、ことごとくもとの様にしもつくらず。

伝へ聞く、いにしへの賢き御世には、あはれみを以て国を治め給ふ。すなわち、殿に茅葺きても、軒をだにととのへず。煙の乏しきを見給ふ時は、限りある貢物をさへゆるされき。これ、民を恵み、世を助け給ふによりてなり。今の世のありさま、昔になぞらへて知りぬべし。

現代語訳

また、その2か月後の治承4(1180)年6月頃、急に都が遷されました。まったく思いもよらない出来事でした。

おおよそ、この平安京の始まりについて聞き知っていることは、嵯峨天皇の御代に都と定められてから既に400年余りが経過している。特別な理由もなく、そう簡単に都を変えられるはずもないので、この遷都を世の人々が不安に思い、心配し合うのは、まったく当然のことであった。

しかしあれこれ言っても仕方がなく、天皇より遷幸なさって、大臣も公卿もみな残らずお移りになっていった。朝廷に勤めるお役人は、誰が一人で旧都に残っていようか。官職、位階の昇進に執着し、主君の恩顧を頼みにしているような人は、一日でも早く新都へ移ろうと必死である。時勢に乗れず、社会から見放されて、頼る所のない者は、悲嘆にくれながら旧都にとどまっている。

軒を争うように建ち並んでいた人々の住まいは、日が経つにつれて荒れてゆく。家は解体されて、新都の建材として淀川に流され、宅地はあっという間にさら地となる。人の心はすっかり変わってしまった。ただ馬、鞍ばかりを重んじ、牛、車を必要とする人はいない。西南海の領地を望み、東北の荘園は望まない。

その時、たまたま用事ができたついでに、摂津の国の新しい都へ行く機会があった。その場所のようすを見たところ、土地の面積が狭く、区画を割り当てるには足りない。北は山に沿って高く、南は海に近くて下り坂になっている。波の音は常に騒がしく、潮風はことのほか激しい。皇居は山の中にあり粗末でしたが、かの木の丸殿もこんな感じだったのかと思うと、なかなか風変わりで優れている点もあると思えました。

来る日も来る日も解体され、川も狭くなるほど一杯に運ばれた家々は、いったいどこに建てられたのだろうか。今もまだ空いている土地が多く、建った家は少ない。旧都はすでに荒れて、新都はいまだ成らず。ありとあらゆる人々が、みな浮き雲のような漠然とした不安を抱えている。

もともとこの土地に住んでいた者は、土地を奪い取られて嘆く。新しく移り住む人は、土木工事の苦労にため息をついている。道のほとりを見れば、車に乗るべき人が馬に乗り、衣冠や布衣を着るべき人の多くが、直垂を着ている。都の品位はあっという間に変わってしまい、ただもう田舎くさい武士と変わらない。

世の乱れる前兆だと聞いていた通り、日が経つにつれて世の中が浮き足立ち、人の心も落ち着かない。民の訴えはついにむなしいものではなくなり、同じ年の冬、再びこの平安京へお帰りになった。けれども、軒並み解体してしまった家々は、いったいどうなってしまったのか。すべての家がもと通りに、必ずしも建て直されたわけではない。

伝え聞くに、いにしえの賢き帝の御代では、民をいつくしむ心をもって国を治められたという。すなわち、宮殿に茅の屋根をふいても、その先端の軒まで整えることはしない。かまどの煙が乏しいのをご覧になった時は、義務である租税さえも免除された。これは民を恵み、世を救いなさる御心からである。

今の世のありさま、昔の世と比べれば見えてくるだろう。

また、養和のころとか(養和の飢饉)

原文

また、養和のころとか、久しくなりておぼえず。二年が間、世の中飢渇して、あさましき事侍りき。或は春、夏日照り、或は秋、大風、洪水などよからぬ事どもうち続きて、五穀ことごとくならず。夏植うるいとなみありて、秋刈り、冬収むるぞめきはなし。

これによりて、国々の民、或は地を捨てて境を出で、或は家を忘れて山に住む。さまざまの御祈りはじまりて、なべてならぬ法ども行はるれど、更にそのしるしなし。

京のならひ、何わざにつけても、みなもとは田舍をこそ頼めるに、絶えて上るものなければ、さのみやは操もつくりあへん。念じわびつつ、さまざまの財物、かたはしより捨つるがごとくすれども、更に目見立つる人なし。たまたま換ふるものは、金を軽くし、粟を重くす。乞食、路のほとりに多く、憂へ悲しむ声、耳に満てり。

前の年、かくのごとく、からうじて暮れぬ。明くる年は、立ち直るべきかと思ふほどに、あまりさへ疫癘うちそひて、まさざまにあとかたなし。世人、みなけいしぬれば、日を経つつきはまりゆくさま、少水の魚のたとへにかなへり。

果てには、笠うち着、足ひき包み、よろしき姿したるもの、ひたすらに家ごとに乞ひ歩く。かくわびしれたるものどもの、歩くかと見れば、すなはち倒れ伏しぬ。築地のつら、道のほとりに、飢ゑ死ぬるもののたぐひ、数も知らず。取り捨つるわざも知らねば、くさき香世界に満ち満ちて、変はりゆくかたちありさま、目もあてられぬ事多かり。いはむや、河原などには、馬、車の行き交ふ道だになし。

あやしき賤、山賤も力尽きて、薪さへ乏しくなりゆけば、頼む方なき人は、みづからが家をこぼちて、市に出でて売る。一人が持ちて出でたる価、一日が命にだに及ばずとぞ。

あやしき事は、薪の中に赤き丹着き、箔など所々に見ゆる木、相ひ交はりけるを尋ぬれば、すべき方なきもの、古寺に至りて、仏を盗み、堂の物の具を破り取りて、割り砕けるなりけり。濁悪世にしも生まれあひて、かかる心憂きわざをなん見侍りし。

いとあはれなる事も侍りき。さりがたき妻、夫持ちたるものは、その思ひまさりて深きもの、必ず先立ちて死ぬ。そのゆゑは、わが身は次にして、人をいたはしく思ふ間に、まれまれ得たる食ひ物をも、かれにゆづるによりてなり。されば、親子あるものは定まれる事にて、親ぞ先立ちける。また、母の命尽きたるを知らずして、いとけなき子の、なお乳を吸ひつつ臥せるなどもありけり。

仁和寺に隆暁法印といふ人、かくしつつ数も知らず死ぬる事を悲しみて、その首の見ゆるごとに、額に阿字を書きて、縁を結ばしむるわざをなんせられける。人数を知らむとて、四、五両月を数へたりければ、京のうち、一条よりは南、九条より北、京極よりは西、朱雀よりは東の、路のほとりなる頭、すべて四万二千三百余りなんありける。いはむや、その前後に死ぬるもの多く、また、河原、白河、西の京、もろもろの辺地などを加へて言はば、際限もあるべからず。いかにいはむや、七道諸国をや。

崇徳院の御位の時、長承のころとか、かかる例ありけりと聞けど、その世のありさまは知らず。まのあたり、めづらかなりし事なり。

現代語訳

また、養和の頃であったか、昔のことではっきり思い出せない。2年もの間、世の中が飢え渇き、あさましいことがありました。ある年は春、夏日照り、ある年は秋、大風、洪水など良くないことがうち続き、五穀ことごとく実らず。夏に植え付けはしたものの、秋に刈り取り、冬に倉へ収める活況はなかった。

この飢饉の影響で、諸国の民、ある者は土地を捨てて国境を越え、ある者は家を忘れて山に住む。さまざまな祈祷が始まり、並々ならぬ修法なども行われるけれど、まったくその効果はない。

平安京は昔から、何事につけても供給源は田舎をこそ頼りにしているのに、その供給が途絶えて都に上がってくる物がなければ、そうそう平静を装ってはいられないだろう。我慢できなくなると、さまざまな家財を片っぱしから捨てるように売り払おうとするけれども、まったく目をとめる人はいない。まれに物々交換に応じる者は、金目のものを軽く扱い、食糧を重宝する。乞食が道端にあふれ、嘆き悲しむ声がそこら中から聞こえてくる。

前の年はこのようにして、やっとのことで暮れた。明くる年は立ち直るだろうと願っていたところ、それどころか疫病がうち重なり、ますます悪化して形跡もない。世の人々がみな飢えに苦しみ、日が経つごとに困窮していくさまは、少水の魚の例えの通りである。

しまいには笠をかぶり、足に脛巾を巻き、それなりに整った身なりの者が、ひたすら家を一軒一軒まわって物乞いをしながら歩く。このように困窮して頭が真っ白になってしまった者どもは、歩くかと見ればすぐに倒れ伏してしまう。

築地のそば、道のほとりに、餓え死にした者のたぐいは数も知らず。死体を処理する方法もわからなければ、悪臭が世界に満ち満ちて、腐乱して変わり果てていく死体のありさまは、目も当てられないことが多かった。もっと言うと、賀茂川の河原などでは、死体があふれて馬や車が行き来する道さえない。

身分の低い者も、山里の木こりも力尽きて、薪さえ乏しくなってくると、頼る所のない人は自分の家を解体し、市場に出して売る。一人が持ち出した物の価値は、たった一日の命にさえ及ばないという。

不審なことに、薪の中に赤い丹がつき、金箔などが所々に見える木が混じっていた。その出所を調べてみると、救いようのない者が古寺に侵入して仏像を盗み、堂内の仏具を奪い取って、割り砕いたものであった。汚れや罪悪にまみれた世にあろうことか生まれ合わせてしまったことで、こんなにも胸糞悪い行いを見てしまったのです。

非常にあわれなこともありました。離れがたい妻、夫のいる者は、その愛する想いがまさって深い者が、必ず相手に先立って死んでしまう。その本質は、自分の身は二の次にして、相手を大事にしたいと思う間柄であり、ごくまれに得た食べ物をも相手に譲る行為によるものである。そういうことであれば、親子の関係である者は決まって、親が先立っていった。また、母親の命が尽きてしまったことがわからないまま、幼い子供がなお乳を吸いながら臥せっていることなどもあった。

仁和寺の隆暁法印という人は、このように飢饉が続いて、数え切れないほど多くの人々が死んでいくことを悲しんで、その死者の首が目に入るたびに、額に阿字を書いて、仏縁を結ばせる施しをなさったという。死者数を調べようと、4月と5月の両月を数えたところ、平安京のうち一条より南、九条より北、京極より西、朱雀より東の、道のほとりにある頭は、全部で4万2千3百余りもあったそうだ。いわんや、この前後に死んだ者も多く、また、賀茂川の河原、白河、西の京、その他もろもろの郊外などを加えれば際限もないだろう。いかにいわんや、七道諸国をや。

崇徳院の御位の時、長承のころとか、このような前例があったと聞くけれど、その世のありさまはわからない。目の当たりは、めったにないことである。

また、同じころかとよ(元暦の大地震)

原文

また、同じころかとよ。おびたたしく大地震振る事侍りき。

そのさま、世の常ならず。山は崩れて河を埋み、海は傾きて陸地をひたせり。土裂けて水湧き出で、巌割れて谷に転び入る。なぎさ漕ぐ船は波にただよひ、道行く馬は足の立ちどをまどはす。

都のほとりには、在々所々、堂舍塔廟、ひとつとして全からず。或は崩れ、或は倒れぬ。塵灰立ち上りて、盛りなる煙のごとし。地の動き、家の破るる音、雷にことならず。家のうちに居れば、たちまちにひしげなんとす。走り出づれば、地割れ裂く。羽なければ、空をも飛ぶべからず。龍ならばや、雲にも乗らむ。恐れの中に恐るべかりけるは、ただ地震なりけりとこそ覚え侍りしか。

かくおびたたしく振る事は、しばしにて止みにしかども、そのなごり、しばしは絶えず。世の常、驚くほどの地震、二、三十度ふらぬ日はなし。十日、二十日すぎにしかば、やうやう間遠になりて、或は四、五度、二、三度、もしは一日まぜ、二、三日に一度など、おほかたそのなごり、三月ばかりや侍りけむ。

四大種の中に、水、火、風は常に害をなせど、大地にいたりては、ことなる変をなさず。昔、斉衡のころとか、大地震振りて、東大寺の仏の御頭落ちなど、いみじき事ども侍りけれど、なほ、このたびにはしかずとぞ。すなはちは、人皆あぢきなき事を述べて、いささか心の濁りもうすらぐと見えしかど、月日重なり、年経にし後は、言葉にかけて言ひ出づる人だになし。

現代語訳

また、同じころであったか。おびただしく大地が揺れ動くことがありました。

その光景は、尋常ではない。山は崩れて河を埋め、海は傾いて陸地を浸した。大地が裂けて水が湧き出し、大きな岩が割れて谷に転がり落ちる。渚を漕ぐ船は波に漂い、道ゆく馬は足元がおぼつかない。

都の辺りはどこもかしこも、あらゆる家々も神社仏閣も、一つとして無事ではない。あるいは崩れ、あるいは倒れた。塵灰が巻き上がって、勢いよく吹き出す煙のようである。大地が揺れ動き、家が破れる音は、雷に異ならない。家の中にいれば、たちまちに押しつぶされてしまうだろう。外に走り出れば、地面が割れ裂ける。羽がなければ、空をも飛ぶことはできない。竜ならばや、雲にでも乗ろう。恐れの中の恐れ、もっとも恐れるべきことは地震だったのだと、しっかりと記憶したのでした。

こうもおびただしく揺れることはしばらくして止んだけれども、その余震はしばらく絶えなかった。普段なら驚くほどの地震が、1日に20~30回揺れない日はない。10日、20日と過ぎたならばやっと間隔が遠くなって、ある日は1日に4~5回、2~3回など、もしくは1日おき、2~3日に1回など、だいたいその余震は3ヶ月ぐらい続いたでしょうか。

四大種の中で、水、火、風は日常的に害をなすけれど、大地にいたっては特別な異変を起こさない。昔、斉衡のころとか、大地震が起こって東大寺の大仏の御頭が落ちたなど、不吉なこともありましたが、それでもなお、この度の地震には及ばないという。当時は、人々はみな世のむなしさを述べて、少しは心の濁りも薄らぐかと見えたけれども、月日が重なり、何年か経った後は、言葉に出して話題にする人さえいない。

すべて、世の中のありにくく(生きづらい世)

原文

すべて、世の中のありにくく、わが身と栖とのはかなくあだなるさま、またかくのごとし。いはむや、所により、身のほどに従ひつつ、心を悩ます事は、あげて計ふべからず。

もし、おのれが身、数ならずして、権門のかたはらに居るものは、深く喜ぶ事あれども、大きに楽しむにあたはず。歎き切なる時も、声をあげて泣く事なし。進退安からず、立ち居につけて恐れをののくさま、たとへば、雀の鷹の巣に近づけるがごとし。

もし、貧しくして、富める家の隣に居るものは、朝夕すぼき姿を恥ぢて、へつらひつつ出で入る。妻子、僮僕のうらやめるさまを見るにも、福家の人のないがしろなる気色を聞くにも、心念々に動きて、時として安からず。

もし、狭き地に居れば、近く炎上ある時、その災を逃るる事なし。もし、辺地にあれば、往反わづらひ多く、盜賊の難はなはだし。

また、いきほひあるものは貪欲深く、独身なるものは人に軽めらる。財あれば恐れ多く、貧しければ恨み切なり。人を頼めば、身、他の有なり。人をはぐくめば、心、恩愛につかはる。

世に従へば、身、苦し。従はねば、狂せるに似たり。いづれの所を占めて、いかなるわざをしてか、しばしもこの身を宿し、たまゆらも心を休むべき。

若上、父方の祖母の家を伝へて、久しくかの所に住む。その後、縁欠けて、身衰へ、しのぶかたがたしげかりしかど、つひにあととむる事を得ず。三十余りにして、さらにわが心と、一つの庵を結ぶ。

これを、ありし住まひにならぶるに、十分が一なり。居屋ばかりをかまへて、はかばかしく屋をつくるに及ばず。わづかに築地を築けりといへども、門を建つるたづきなし。竹を柱として、車を宿せり。雪降り、風吹くごとに、危ふからずしもあらず。所、河原近ければ、水難も深く、白波の恐れもさわがし。

すべて、あられぬ世を念じすぐしつつ、心を悩ませる事、三十余年なり。その間、折々のたがひめ、おのづから短き運をさとりぬ。すなはち、五十の春を迎へて、家を出で、世を背けり。もとより妻子なければ、捨てがたきよすがもなし。身に官禄あらず、何につけてか執をとどめん。むなしく大原山の雲に臥して、また五かへりの春秋をなん経にける。

現代語訳

すべて、世の中が生きづらく、我が身と住まいとがはかなく実質のないさまは、またこのようである。いわんや、場所によって、身の程に従いつつ、心を悩ますことは、いちいち数えられそうにもない。

もし、自分の身が数にも入らない存在で、権力者の隣に住んでいる者は、深く喜ぶことがあってたとしても、その喜びを大いに楽しむことはできない。切に嘆かわしい時も、声を上げて泣くことはない。何をするにも心が落ち着かず、普段のちょっとした行動につけて隣人に恐れおののくさまは、例えるなら雀が鷹の巣に近づいているようなものだ。

もし、貧しい身分で、裕福な家の隣に住んでいる者は、朝夕みすぼらしい姿を恥ずかしく思い、隣人に媚びへつらいながら家を出入りする。自分の妻子や召使いが隣人をうらやましがっている様子を見るにつけても、裕福な家の人が自分たちを軽蔑するような態度を感じとるにつけても、心はその都度揺れ動き、いかなる時も安まらない。

もし、狭き都の地に住んでいたら、近くで火事が起きた時、その火災を逃れることはない。もし、都の郊外に住んでいたら、都との往復に面倒が多く、盗賊におそわれる危険もはなはだしい。

また、権力や財力がある者は非常に欲が深く、身よりのない者は人に軽く見られる。財産があれば失う恐れが多く、貧しければ恨みが痛切だ。人を頼りにすれば、自分の身はその人の所有物である。人を世話すれば、心は恩愛に左右される。

世に従えば、身、苦し。従わねば、狂せるに似たり。どんな所に住んで、どんな生活をすれば、しばらくの間だけでもこの身を宿し、たまゆらも心を休ませられるだろうか。

若いころ、父方の祖母の家を受け継いで、長らくその場所に住んでいた。その後、縁が切れ、身は落ちぶれて、思い慕う方々も多かったけれど、とうとう家にとどまることができなかった。三十路余りにして、新たに自分の心と一つの庵を結んだ。

これを以前の住まいと比べると、10分の1である。生活するだけの居屋だけを構えて、立派な家屋を造るには及ばない。わずかに築地を築いたとは言っても、門を立てる手立てがない。竹を柱として、車を入れた。雪が降ったり、風が吹いたりする度に、危なくないわけではない。その場所は河原に近いので、水難も深く、盗賊の恐れも多い。

すべて、生きづらい世をじっと耐えて過ごしながら、心を悩ませること、30年あまりである。その間、事あるごとにつまづき、自然とつたない運命を悟った。

そういうわけで、五十路の春を迎えて、家を出て、世を捨てた。もともと妻子がいなければ、捨てがたい身寄りもない。身に官禄もないのだから、何につけて執着をとどめようか。むなしく大原山の雲に隠れ住んで、また5周の春秋をただ過ごした。

ここに、六十の露消えがたに及びて(方丈の庵)

原文

ここに、六十の露消えがたに及びて、さらに、末葉の宿りを結べる事あり。いはば、旅人の一夜の宿をつくり、老いたる蚕のまゆをいとなむがごとし。これを、中ごろの住みかにならぶれば、また百分が一に及ばず。とかく言ふほどに、齢は歳々に高く、住みかは折々に狭し。

その家のありさま、世の常にも似ず。広さはわづかに方丈、高さは七尺がうちなり。所を思ひ定めざるがゆゑに、地を占めてつくらず。土居を組み、うちおほひを葺きて、継目ごとにかけがねをかけたり。もし、心にかなはぬ事あらば、やすく外へ移さむが為なり。その改めつくる事、いくばくのわづらひかある。積むところ、わづかに二両。車の力を報ふほかには、さらに他の用途いらず。

今、日野山の奧にあとをかくして後、東に三尺余りの庇をさして、柴折りくぶるよすがとす。南、竹のすのこを敷き、その西に閼伽棚をつくり、北に寄せて障子をへだてて、阿弥陀の絵像を安置し、そばに普賢をかき、前に法花経を置けり。東の際に蕨のほどろを敷きて、夜の床とす。西南に竹の吊棚をかまへて、黒き皮籠三合を置けり。すなはち、和歌、管絃、往生要集ごときの抄物を入れたり。かたわらに琴、琵琶、おのおの一張を立つ。いはゆる折琴、継琵琶これなり。仮の庵のありやう、かくのごとし。

その所のさまを言はば、南に懸樋あり。岩を立てて、水をためたり。林、軒近ければ、爪木を拾ふに乏しからず。名を外山といふ。まさきのかづら、あと埋めり。谷しげけれど、西晴れたり。観念のたより、なきにしもあらず。

春は、藤波を見る。紫雲のごとくして、西方ににほふ。夏は、郭公を聞く。語らふごとに、死出の山路を契る。秋は、ひぐらしの声、耳に満てり。うつせみの世を悲しむほど聞こゆ。冬は、雪をあはれぶ。積もり、消ゆるさま、罪障にたとへつべし。

現代語訳

さて、六十路の露消え時に及んで、さらに末葉の宿りを結ぶことがあった。いわば、旅人が一夜を過ごすだけの宿を造り、年老いた蚕がまゆを編むようなものだ。この家を、生涯の中ごろの住まいと比べると、また100分の1に及ばない。とか言っているうちに、齢は年々高くなり、住まいは折々狭くなる。

その家のありさまは、世間一般的な家とは違う。広さはわずかに方丈(約5畳)、高さは7尺(約2.1m)もない。造る場所を定めていないがゆえに、土地を占有して造るわけではない。土台を組み、簡単な屋根を付けて、継ぎ目ごとに掛け金をかけた。もし、その土地で気に入らないことがあったら、簡単に他の土地へ引っ越せるようにするためである。家を改めて造り直すことは、いくらかの面倒はある。積むものは、わずかに車2台分。車代の報酬のほかには、さらにかかる費用はない。

今、日野山の奥に隠れ住んだ後、東側に三尺余り(1m弱)のひさしを差して、柴を折って焚き火をする場所とする。南側には竹のすのこを敷き、その西側に閼伽棚を作り、北側に寄せて障子をへだてて、阿弥陀の絵像を安置した。そのそばに普賢菩薩の絵像をかけ、前に法華経を置いてた。

東側の端に蕨のほどろを敷いて、夜の寝床とする。西南に竹の吊り棚を取り付けて、黒い皮籠を三つ置いた。その中には、和歌、音楽、往生要集などを写し書きしたものを入れている。そのそばに琴、琵琶、それぞれ一張ずつ立てかける。いわゆる折り琴、継ぎ琵琶とはこれのことだ。仮の庵のありようは、このようである。

その所のさまをいえば、南側に水を引く桶がある。岩を立てて水を溜めている。林が庵の近くにあるので、薪を拾い集めるのに不足はない。名を外山という。まさきのかづらが道を覆い隠し、谷は草木が生い茂っているけれど、西の方は見晴らしが良い。観念に集中できるところがないわけではない。

春は藤波を見る。紫雲のごとく、西方に美しく映える。夏はホトトギスを聞く。語り合う度に、死出の山路を約束する。秋はひぐらしの声が耳を満たす。うつせみの世を悲しんでいるように聞こえる。冬は雪を鑑賞する。積もり、消えてゆくさまは、人間の罪障にたとえられる。

もし、念仏もの憂く(気ままな暮らし)

原文

もし、念仏もの憂く、読経まめならぬ時は、みづから休み、みづから怠る。さまたぐる人もなく、また、恥づべき人もなし。ことさらに無言をせざれども、独り居れば、口業を修めつべし。必ず禁戒を守るとしもなくとも、境界なければ何につけてか破らん。

もし、跡の白波に、この身を寄する朝には、岡の屋に行き交ふ船をながめて、満沙弥が風情をぬすみ、もし、桂の風、葉を鳴らす夕には、潯陽の江を思ひやりて、源都督の行ひをならふ。

もし、余興あれば、しばしば松の響に秋風楽をたぐへ、水の音に流泉の曲をあやつる。芸はこれつたなけれども、人の耳を喜ばしめむとにはあらず。ひとり調べ、ひとり詠じて、みづから情を養ふばかりなり。

また、ふもとに一つの柴の庵あり。すなはち、この山守が居る所なり。かしこに小童あり。時々来たりて、あひとぶらふ。もし、つれづれなる時は、これを友として遊行す。

かれは十歳、これは六十。その齢、ことのほかなれど、心を慰むる事、これ同じ。或は茅花を抜き、岩梨を取り、零余子を盛り、芹を摘む。或はすそわの田居にいたりて、落穂を拾ひて、穂組を作る。

もし、うららかなれば、峰によぢのぼりて、はるかに故郷の空を望み、木幡山、伏見の里、鳥羽、羽束師を見る。勝地は主なければ、心を慰むるにさはりなし。歩み、わづらひなく、心、遠くいたる時は、これより峰つづき、炭山を越え、笠取を過ぎて、或は石間に詣で、或は石山を拝む。もしはまた、粟津の原を分けつつ、蝉歌の翁が跡をとぶらひ、田上河をわたりて、猿丸大夫が墓をたづぬ。帰るさには、折につけつつ、桜を狩り、紅葉を求め、蕨を折り、木の実を拾ひて、かつは仏に奉り、かつは家づととす。

もし、夜、静かなれば、窓の月に故人をしのび、猿の声に袖をうるほす。草むらの蛍は、遠く槙の篝火にまがひ、暁の雨は、おのづから木の葉吹く嵐に似たり。山鳥のほろと鳴くを聞きても、父か母かと疑ひ、峰の鹿の近く馴れたるにつけても、世に遠ざかるほどを知る。或はまた、埋火をかきおこして、老の寝覚の友とす。恐ろしき山ならねば、梟の声をあはれむにつけても、山中の景気、折につけて尽くる事なし。いはむや、深く思ひ、深く知らむ人のためには、これにしも限るべからず。

現代語訳

もし、念仏がおっくうで、読経にも気が進まない時は、自ら休み、自ら怠る。邪魔する人もいなければ、恥ずかしいと思う相手もいない。わざわざ無言の修行をしなくても、一人で居れば口業を修められるだろう。必ず禁戒を守ろうとしなくても、心を惑わすような環境がないのだから、何によって破られようか。

もし、航跡の白波にこの身を寄せる朝には、岡の屋にゆき交う船を眺めて、満沙弥の風情をこっそり真似る。もし、桂の木が風に吹かれ、葉を鳴らす夕方には、潯陽の江に思いをはせて、源都督になりきって琵琶を奏でる。もし、興趣が尽きなければ、何度も松風の響きに秋風楽の曲を合わせ、水の音に流泉の曲を演奏する。芸はこれつたないけれども、人の耳を喜ばせようというわけではない。一人で弾いて、一人で歌って、自ら心を養うばかりである。

また、麓に一軒の柴の庵がある。すなわち、この山守がいる所である。そこに小さな子供がいて、時々やって来てはお互いを見舞う。もし、退屈な時は、この子を友としてぶらぶら歩く。彼は10歳、これは60。その齢はかけ離れているけれど、心を慰めることは同じである。ある日は茅花を抜き、岩梨を取り、零余子を盛り、芹を摘む。ある日は山裾の田んぼに行き、落穂を拾って穂組みを作る。

もし、うららかな天気であれば、峰によじ登ってはるか遠くの故郷の空を眺め、木幡山、伏見の里、鳥羽、羽束師を見渡す。景勝地は誰の持ち物でもないから、心を慰めるのに邪魔するものはない。

歩くのがきつくなく、心が遠くへ至る時は、ここから峰つづきに炭山を越え、笠取を過ぎて、岩間寺に詣でたり、あるいは石山寺を拝んだりする。もしくはまた、粟津の原を分け入って蝉歌の翁の旧跡を訪れたり、田上川を渡って猿丸太夫の墓を参ったりする。帰り道では、季節によって桜を狩り、紅葉を求め、蕨を折り、木の実を拾って、一部は仏にお供えし、一部は自分へのお土産とする。

もし、夜が静かな時は、窓の月を眺めて故人をしのび、猿の声に袖を濡らす。草むらの蛍は遠く槙島の篝火に見間違えるほどで、暁の雨は自然と木の葉を吹き散らす嵐に似ている。山鳥がホロと鳴く声を聞いても、父か母かと思い、峰の鹿が慣れて近寄ってくるにつけても、世間から遠ざかっている身の程を知る。

ある時はまた、灰の中に埋めた火をかきおこして、年老いて目覚めがちな夜の友とする。恐ろしい深山ではないので、梟の鳴き声をしみじみ聞くことにつけても、山中の風景は四季折々で飽きることはない。ましてや、情緒をもっと深く感じ、もっと深い感性を持っている人にとっては、これだけに限らないだろう。

おほかた、この所に住みはじめし時は(平穏な仮住まい)

原文

おほかた、この所に住みはじめし時は、あからさまと思ひしかども、今すでに、五年を経たり。仮の庵もやや故郷となりて、軒に朽葉深く、土居に苔むせり。

おのづから、事のたよりに都を聞けば、この山にこもり居て後、やむごとなき人のかくれ給へるもあまた聞こゆ。まして、その数ならぬたぐひ、尽くしてこれを知るべからず。

たびたび炎上にほろびたる家、また、いくそばくぞ。ただ、仮の庵のみ、のどけくして恐れなし。ほど狭しといへども、夜臥す床あり、昼居る座あり。一身を宿すに不足なし。

かむなは小さき貝を好む。これ、事知れるによりてなり。みさごは荒磯に居る。すなはち、人を恐るるがゆゑなり。われ、また、かくのごとし。事を知り、世を知れれば、願はず、走らず。ただ、静かなるを望みとし、憂へなきを楽しみとす。

すべて、世の人の栖をつくるならひ、必ずしも事の為にせず。或は妻子、眷属の為につくり、或は親昵、朋友の為につくる。或は主君、師匠、および財宝、牛馬の為にさへこれをつくる。

われ、今、身のために結べり。人の為につくらず。ゆゑいかんとなれば、今の世のならひ、この身のありさま、ともなふべき人もなく、頼むべき奴もなし。縦ひ、広くつくれりとも、誰を宿し、誰をか据ゑん。

現代語訳

そもそも、この場所に住み始めた時はほんの少しの間と思っていたけれど、もうすでに5年も経ってしまった。仮の庵もしだいに住みなれた家となり、軒には落ち葉が深く積もり、土台には苔が生えてきた。

たまたま、何かのついでに都の様子を聞くと、この山に籠もって以後、身分の高い人がお亡くなりになったという話もたくさん耳にする。まして、とるに足りない身分の人々は、すべてを数え知ることはできない。

たびたびの火災で滅んだ家はまた、どれほどであろうか。ただただ、仮の庵だけが平穏で、何の心配もない。広さが狭いとは言え、夜寝る場所も、昼に生活する場所もある。我が身一つを宿らせるのに不足はない。

ヤドカリは小さな貝殻を好む。これはそうすべき事情をよく知っているからである。ミサゴは荒磯に棲む。それは人が近づくのを恐れているからである。私もまたこのようである。身の程を知り、世のむなしさがわかっているから、欲しがらず、あくせくせず、ただ静かであることを望み、不安のないことを楽しみとしている。

だいたいにおいて、世の人が家を建てるのは、必ずしも事情があるわけではない。ある人は妻子や一族のために建て、ある人は親しい人や友人のために建てる。ある人は主君、師匠、さらには財宝や牛馬のためにまで建物を建てる。

私は今、自分の身のために庵を造った。誰か人のために作ったのではない。理由は何かと言うと、今の世の状況からしても、我が身の境遇からしても、連れ添う人もければ、頼りにしている召使いもいない。たとえ広く造ったとしても、誰を泊めて、誰を住まわせようというのか。

それ、人の友とあるものは(三界は心の持ちよう)

原文

夫、人の友とあるものは、富めるを尊み、ねんごろなるを先とす。必ずしも、情あると、素直なるとをば愛せず。ただ、糸竹花月を友とせんにはしかじ。

人の奴たるものは、賞罰はなはだしく、恩顧あつきを先とす。更に、はぐくみあはれむと、安く静かなるとをば願はず。ただ、わが身を奴婢とするにはしかず。

いかが奴婢とするならば、もし、なすべき事あれば、すなはち、おのが身を使ふ。たゆからずしもあらねど、人を従へ、人をかへりみるよりやすし。もし、歩くべき事あれば、みづから歩む。苦しといへども、馬、鞍、牛、車と、心を悩ますにはしかず。

今、一身をわかちて、二つの用をなす。手の奴、足の乗り物、よくわが心にかなへり。身、心の苦しみを知れれば、苦しむ時は休めつ、まめなれば使ふ。使ふとても、たびたび過ぐさず、もの憂しとても、心を動かす事なし。

いかにいはむや、常に歩き、常に働くは、養性なるべし。なんぞ、いたづらに休みをらん。人を悩ます、罪業なり。いかが、他の力を借るべき。

衣食のたぐひ、また同じ。藤の衣、麻の衾、得るにしたがひて肌をかくし、野辺のおはぎ、峰の木の実、わづかに命をつぐばかりなり。人に交はらざれば、姿を恥づる悔いもなし。糧乏しければ、おろそかなる報をあまくす。

すべて、かやうの楽しみ、富める人に対して言ふにはあらず。ただ、わが身一つにとりて、昔、今とをなぞらふるばかりなり。

夫、三界はただ心一つなり。心もし安からずは、象馬七珍も由なく、宮殿楼閣も望みなし。今、さびしき住まひ、一間の庵、みづからこれを愛す。おのづから都に出でて、身の乞丐となれる事を恥づといへども、帰りてここに居る時は、他の俗塵に馳する事をあはれむ。

もし、人、この言へる事を疑はば、魚と鳥とのありさまを見よ。魚は、水に飽かず。魚にあらざれば、その心を知らず。鳥は、林を願ふ。鳥にあらざれば、その心を知らず。閑居の気味も、また同じ。住まずして、誰かさとらむ。

現代語訳

そもそも、人の友というものは、裕福な人を尊敬し、しきりと親密そうにする人を第一とする。必ずしも思いやりのある人や、心がまっすぐな人を愛するわけではない。ただもう、音楽と自然を友にした方がましだ。

人の召使いというものは、賞与が格別に多く、恩恵をたくさん受けられることを第一とする。決して、面倒見がよく、心が安らかで穏やかな主人を求めるわけではない。それならただ、自分の身を召使いとした方がましだ。

どのようにして召使いにするかと言うと、もし何かしなければならない事があれば、まずは自分の体を使う。疲れてだるいと思うこともあるけど、人を使って、世話をするよりは楽である。もし、歩かないといけない時は、自分の足で歩く。苦しいと言っても、馬、鞍、牛、車と、心を悩ますほどではない。

今、我が身一つを分けて、二つの働きをする。手を召使い、足を乗り物とすれば、自分の思い通りに動く。体は心の苦しみをわかっているから、苦しい時は休めて、元気な時は使う。使うと言っても、酷使することはない。疲れておっくうな時も、心が動揺することはない。

それにしても、毎日歩き、毎日働くのは養生となる。どうして無駄に休んでいられようか。他人を苦しめるのは罪深い行いである。どうして他人の力など借りられようか。

衣服や食事もまた同じである。藤の衣装や麻の寝具は、得られたものを使えばいいし、野原のヨメナや峰の木の実だけでも、かろうじて命をつなぐぐらいはできる。他人と交流することがないから、自分の姿が恥ずかしいと後悔することもない。食糧が乏しいので、粗末な物も美味しく感じられる。すべて、このような楽しみは裕福な人に対して言っているのではない。ただ、我が身一つについて、昔と今とを比べているだけである。

おおよそ、この三界は心の持ちようである。心がもし安らかでなければ、象や馬、珍しい宝物があってもつまらなく感じ、宮殿や楼閣を欲しいと思うこともない。今、この物寂しい住まい、一間の庵、自分はこれを愛する。たまに都へ出て、我が身が乞食となっていることを恥ずかしく思うことはあるけれども、帰宅してここに居る時は、他人が俗世間の煩悩にまみれていることを気の毒に思う。

もし、この発言を疑う人がいるならば、魚と鳥の様子を見てほしい。魚は水にあきあきすることはないが、魚になってもないとその気持ちはわからない。鳥は林を望むが、鳥になってみないとその気持ちはわからない。俗世間を離れて静かに暮らす味わいもこれと同じで、住んでみないことには誰にもわからない。

抑、一期の月影傾きて(自ら心に問う)

原文

抑、一期の月影傾きて、余算の山の端に近し。たちまちに、三途の闇に向かはんとす。何のわざをか託たむとする。仏の教へ給ふおもむきは、事にふれて執心なかれとなり。今、草庵を愛するも、閑寂に着するも、さばかりなるべし。いかが、要なき楽しみを述べて、あたら時を過ぐさむ。

静かなる暁、このことわりを思ひつづけて、みづから心に問ひて言はく、世を遁れて、山林に交はるは、心を修めて道を行はむとなり。しかるを、汝、姿は聖人にて、心は濁りに染めり。栖はすなはち、浄名居士の跡をけがせりといへども、たもつところは、わづかに周梨槃特が行にだに及ばず。

もし、これ、貧賤の報のみづから悩ますか、はたまた妄心のいたりて狂せるか。その時、心、更に答ふる事なし。ただ、かたはらに舌根をやとひて、不請阿弥陀仏、両三遍申してやみぬ。

時に、建暦の二年、弥生のつごもりころ、桑門の蓮胤、外山の庵にして、これをしるす。

現代語訳

さて、私の生涯も月が沈むように終わりに近づき、残り少ない命は山の端に近づいている。すぐにでも暗く苦しい死後の世界へと向かおうとしている。いったい何事についてぐちぐち不平を言おうというのか。

仏がお教えになる言葉の趣旨は、何事においても執着心を持ってはいけないということである。今、草庵を愛することも、俗世間から遠ざかりひっそりと暮らすことにとらわれていることも、このぐらいにしておくべきであろう。どうして無用な楽しみを述べて、もったいない時を過ごそうか。

静かな明け方、この道理を考え続けて、自分自身の心に問う。世間をさけて遠ざかり山林に分け入ったのは、心を落ち着かせて仏道の修行をするためではなかったのか。それなのに、お前は姿こそ僧であっても、心は煩悩にまみれている。住まいはつまり、浄名居士の跡をまねているとは言え、維持できていることはわずかに周梨槃特の修行にすら及ばない。

もしかして、これは前世の行いによる貧賤の報いが自らを悩ませているのか、それとも煩悩にとらわれた心が極まって狂ってしまったのか。こうして心に問うも、これ以上の答えは出てこない。ただそばに舌を動かして、不請阿弥陀仏を2、3遍唱えて終わった。

時に、建暦の二年、三月の末頃、沙門の蓮胤、外山の庵にてこれを記す。

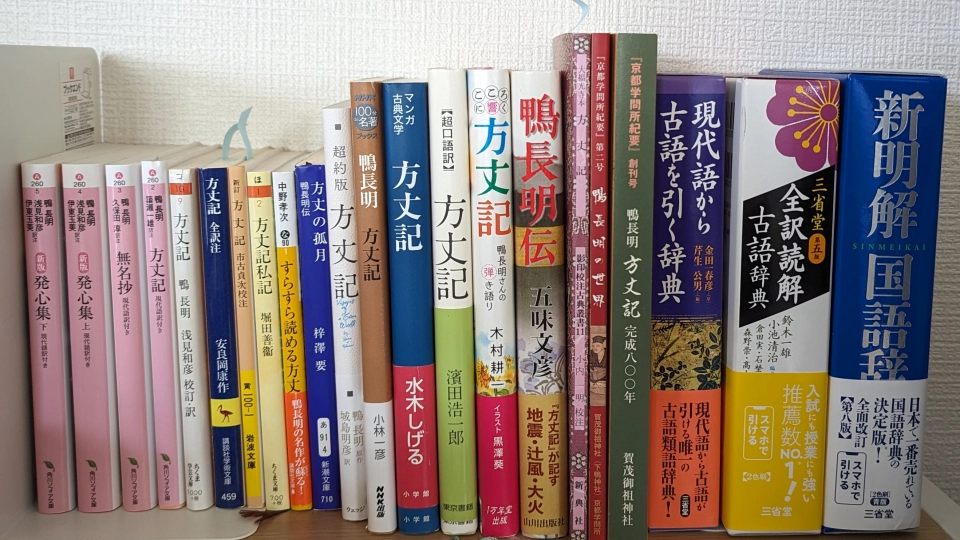

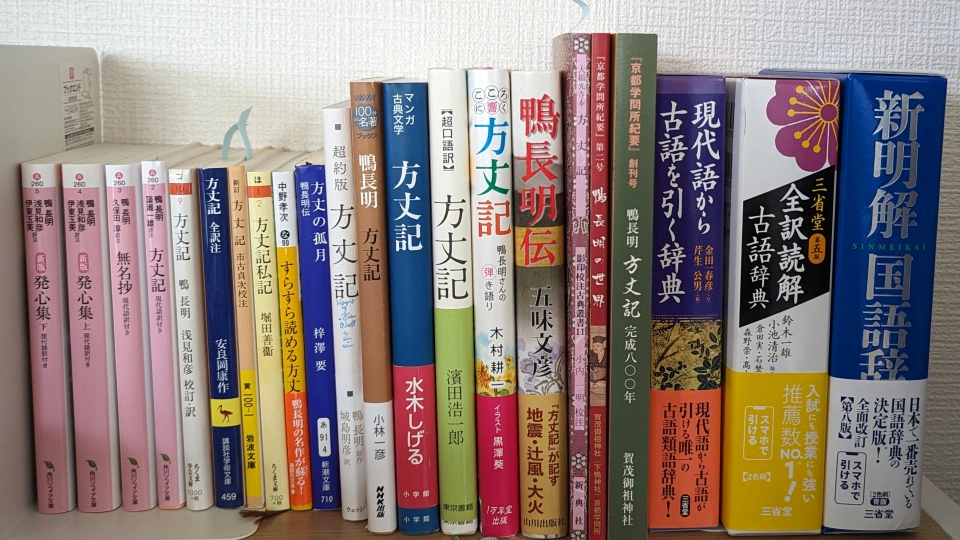

参考書籍

- 浅見和彦『方丈記』(2011年 ちくま学芸文庫)

- 浅見和彦『方丈記』(笠間書院)

- 安良岡康作『方丈記 全訳注』(1980年 講談社)

- 簗瀬一雄訳注『方丈記』(1967年 角川文庫)

- 小内一明校注『(影印校注)大福光寺本 方丈記』(1976年 新典社)

- 市古貞次校注『新訂方丈記』(1989年 岩波文庫)

- 佐藤春夫『現代語訳 方丈記』(2015年 岩波書店)

- 中野孝次『すらすら読める方丈記』(2003年 講談社)

- 濱田浩一郎『【超口語訳】方丈記』(2012年 東京書籍)

- 城島明彦『超約版 方丈記』(2022年 ウェッジ)

- 小林一彦「NHK「100分 de 名著」ブックス 鴨長明 方丈記」(2013年 NHK出版)

- 木村耕一『こころに響く方丈記 鴨長明さんの弾き語り』(2018年 1万年堂出版)

- 水木しげる『マンガ古典文学 方丈記』(2013年 小学館)

- 五味文彦『鴨長明伝』(2013年 山川出版社)

- 堀田善衛『方丈記私記』(1988年 筑摩書房)

- 梓澤要『方丈の狐月』(2021年 新潮社)

- 『京都学問所紀要』創刊号「鴨長明 方丈記 完成八〇〇年」(2014年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

- 『京都学問所紀要』第二号「鴨長明の世界」(2021年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

実際に読んだ『方丈記』の関連本を以下のページでご紹介しております。『方丈記』を初めて読む方にも、何度か読んだことがある方にもオススメの書籍をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください♪