おせちの由来と意味、おせち料理の歴史

おせち料理の「おせち」という言葉は、季節の節目を意味する「節」に由来し、漢字で「御節」と書きます。

春分、夏至、秋分、冬至など、季節の変わり目を特別な日として祭祀を行う風習は、縄文時代から存在していました。

稲作が広まった弥生時代には、季節の節目に豊作を願い、神様へ作物を供える風習がありました。

中国では紀元前4世紀ごろに「二十四節気」が発明され、遅くとも6世紀ごろには日本に伝わっていたようです。

奈良時代には季節の節目を祝う「節会」という行事が宮廷内で始まり、霊亀2(716)年には1月1日を祝う「元日節会」が行われていたといわれています。

節会の祝宴で神様に供える食べ物を「御節供(おせつく・おせちく)」と呼び、これが「おせち」の語源です。

平安時代には「五節句」を祝う「五節会」が貴族たちの間で定着し、1月7日(人日)、3月3日(上巳)、5月5日(端午)、7月7日(七夕)、9月9日(重陽)に御節供が振る舞われました。

江戸時代には五節句が幕府の年中行事として定められ、庶民にも浸透し始めます。

特に一年の始まりである人日の節句が特別に重視されるようになり、御節供といえば正月料理を指すようになりました。

重箱に詰めるようになったのは、江戸時代の終わりから明治時代にかけてのことです。

明治時代に刊行された『国民之友』『家庭雑誌』といった婦人雑誌で、正月の重箱料理として「おせち料理」が紹介されています。

ただ、現代のように流通がそれほど便利ではなく、おせち料理の食材を手に入れるのも難しかったため、実際に重箱おせちが庶民の間で定着したのは第二次世界大戦後のことでした。

1980年代にはデパートで既成おせちの販売が始まり、おせちは「作る」から「買う」時代へと変化していきます。

共働き世帯が増えた2000年代には「買う」方が主流となり、現在では通信販売でおせち料理を購入する世帯も非常に多くなっています。

このように時代に合わせて変化してきたおせち料理ですが、正月を迎えられることに感謝し、新年の多幸を願う気持ちは変わりません。

さまざまな食材がそろってこそのおせち料理ですので、農作物や魚介類、肉類の恵みに感謝して、ありがたく頂きましょう。

超豪華!奈良時代のおせち料理

現代のような豪華なおせち料理の始まりは、奈良時代にさかのぼります。

実際にどんな料理が振る舞われていたのか、ヒントとなるのが天平2(730)年1月13日に大宰帥(大宰府の長官)であった大伴旅人が開催した「梅花の宴」での食事です。

元号令和の由来にもなった宴は、季節の変わり目である初春を祝うもので、まさに御節供、おせち料理の原型と

大宰府政庁跡のそばにある大宰府展示館に、梅花の宴で出されたお膳を再現した展示がありました。

- 出典:大宰府展示館(許可を得て掲載しております。無断転載はご遠慮ください。)

- 飯(上層階層は白米、下層階級は黒米・粟・稗など)

- 酢

- 塩

- 醤(醤油の原点)

- ハマグリの潮汁

- 漬物

- 茹で野菜

- アワビの酒蒸し

- 索餅(素麺の原型)

- 蘇(牛乳を10分の1に煮詰めたもの)

- 干し肉(鮭・鹿・雉)

- 鮨年魚(腹に塩飯を詰めた鮎)

- 焼物(サザエ)

- 鱠(細切りのお刺身)

- 木菓子(ドライフルーツ)

- 草餅

- 唐菓子(揚げパン)

- 山芋粥

- 心太(ところてんの原型)

- 酒と肴:塩クジラ、ゆり根の梅肉和えなど

「どうでしょう? めちゃくちゃ豪華ですよね?」

元号令和の由来にもなった宴は、季節の変わり目である初春を祝うもので、提供されたお膳はまさに御節供、おせち料理の原型といえます。

ただ、これを食べられたのは、ほんの一握りの上流階級だけ。

当時の庶民の摂取カロリーは1日400キロカロリーほどと、明らかに栄養不足だったといわれており、酒を飲むことすらできませんでした。

現代のおせち料理の食材と意味

現代のおせち料理は、「祝い肴」「口取り」「焼き物」「酢の物」「煮物」の5種類で成り立っています。

それぞれの食材と、込められた意味を紹介します。

祝い肴

祝い肴とは、お祝いの膳で出される酒の肴のことで、お正月にはお屠蘇と一緒に頂きます。

関東では「黒豆・数の子・田作り」、関西では「黒豆・数の子・たたきごぼう」の三品が定番で、祝い肴三種と呼ばれます。

「祝い肴三種とお雑煮があれば十分」といわれるほど、おせち料理に欠かせない食材です。

黒豆

黒は道教で「邪気を払う色」とされ、厄を払って一年間の無病息災を願う意味があります。

豆には「まめに(元気に)働けるように」「まめに(誠実に)暮らせるように」という意味が込められています。

長寿を祈願して、関東では「シワができるように」黒豆を煮ますが、シワのないことを長寿の象徴と考える関西では、つるんとふっくらした黒豆が好まれるそうです。

数の子

ニシンの卵である数の子は、たくさんの卵を持つことから子孫繁栄の願う食材です。

また、ニシンに「二親」の漢字を当てて、両親の健康と長寿を願う意味も込められています。

室町時代には足利義輝に数の子が献上されたという記録が残っており、江戸時代には徳川吉宗がおせち料理に数の子を入れるよう推奨したといわれています。

田作り(ごまめ)

田作りとは、干したカタクチイワシの稚魚を炒り、甘辛く絡めたおせち料理です。

干したイワシは高級肥料として用いられており、豊作につながったことから、五穀豊穣を願って食べられます。

細群という言葉に由来して「ごまめ」とも呼ばれ、「五万米」という漢字が当てられます。

小さいながらも頭と尾がそろうカタクチイワシは、縁起が良い食材でもありました。

たたきごぼう

関西で「たたきごぼう」が祝い肴三種に入れられるのは、大坂の高山牛蒡や京都の八幡牛蒡など、関西がゴボウの名産地であったことに由来するといわれています。

地中にまっすぐ深く伸びるゴボウは、家族や家業が地に根付く、細く長く幸せが続くことを願う食材です。

ゴボウを叩いて開く作り方から、開運の意味も込められています。

お屠蘇とは、数種類の生薬を調合した「屠蘇散」を酒または味醂に浸したもので、中国では唐の時代から正月の縁起物として飲まれるようになったと考えられています。「蘇」という名の悪鬼を屠るという説や、悪鬼を屠り魂を蘇生させるという説など諸説ありますが、邪気を払い、長寿を祈願する薬酒です。

お雑煮とは、正月に神様にお供えした餅や食材を一緒に煮たものです。神様へのお供え物を食べることで、神様の力を頂戴し、恩恵を頂くという意味があります。

口取り

かまぼこ

半円形のかまぼこは「初日の出」に見えることから、古くからおせち料理にふさわしい食材とされてきました。

紅いかまぼこは「魔除け」や「めでたさ」、白いかまぼこは「神聖」や「清浄」を意味する縁起物です。

伊達巻

伊達巻はもともと長崎県の「カステラかまぼこ」と呼ばれる料理が由来で、「伊達」という言葉には「豪華」「華やか」といった意味があります。

学問の書物であった巻物に似ていることから、学業成就の願いが込められています。

昆布巻き

昆布は「よろこぶ」の語呂から「喜び」と関連づけられ、「広布(ひろめ)」という別名から「喜びを広める」につながる縁起物とされています。

こぶに「子生」という漢字を当てて、子孫繁栄を祈願したり、よろこぶを「養老昆布」として両親の健康長寿を願ったりと、さまざまな意味が込められています。

さらに北海道産の昆布は「夷布(えびすめ)」と呼ばれ、七福神の「恵比寿様」から「福を授かる」という意味もあります。

栗きんとん

「きんとん」は中国のまんじゅう「餛飩(こんとん)」に由来する名前で、後に「金団」の字が当てられました。

黄金色が小判や金塊をイメージさせることから、金運にめぐまれ、豊かな一年となることを願う料理です。

勝負に強い縁起物として「勝ち栗」と呼ばれるのは、栗を臼でついて皮をむく作業を「搗つ(かつ)」ということに由来します。

錦玉子

錦玉子は、ゆで卵を黄身と白身に分けて、二層に重ねて蒸した料理です。

黄身は「金」、白身は「銀」を連想させ、二色に豪華な織物である「錦」の字を当てて、財宝や富を意味します。

タコ

タコは「多幸」の字を当てて、幸せを願う食材です。

加熱すると体が赤くなり、吸盤は白いままで紅白になることから縁起物とされています。

墨を吐いて逃げる様子から、「苦難をけむに巻く」という意味も込められています。

棒鱈

棒鱈は京都を中心としたおせち料理の一つで、乾燥させた鱈を水で戻して炊いた料理です。

乾燥した鱈は食べ物の少ない冬を越すための保存食であり、「たらふく」の言葉に掛けて、食に困ることがないようにとの願いが込められています。

焼き物

鯛

七福神の恵比寿様が手にする鯛は、「めでたい」につながる縁起がよい食材であり、おせち料理の他にもお食い初めなどさまざまなお祝いの場で食されます。

頭から尾までを食べることから、物事を最初から最後まで成し遂げるという意味も込められています。

鯛は他の魚と比べて寿命が長いことから、長寿の願いもあります。

ブリ

ブリは出世魚であることから、立身出世の願いを込めて食されます。

海老

「海老」の漢字は、長いひげを老人に例えたことに由来します。

加熱すると腰が曲がった形になることからも、長寿の象徴とされてきました。

海老の眼が飛び出していることから「目出たし(めでたし)」に掛けられ、脱皮を繰り返すさまは「生まれ変わる」という意味が込められています。

貝類(アワビ・トコブシ・ハマグリ)

アワビの寿命は15~20年あるといわれており、不老長寿を意味します。

トコブシには「フクダメ」の別名があり、「福が貯まるように」との願いを込めて食されます。

ハマグリは、対(つい)の貝がらがぴったり閉じることから、夫婦円満や良縁を表す食材です。

煮物

筑前煮(煮しめ)

筑前煮にはレンコン、ニンジン、里芋、たけのこなど、縁起の良い食材が使われます。

たくさんのグザイを同じ鍋で煮ることから、家族のきずなや末永い繁栄を願うおせち料理です。

- レンコン:穴があることから「将来を良く見通せる」という意味が込められたり、種が多いことから子孫繁栄も祈願する食材です。

- ニンジン:赤はおめでたい色の象徴であり、「ん」がつく食材は「運」が良いという意味もあります。レンコンも同様に「ん」がつく開運食材です。

- 里芋:親芋の下に子芋、子芋の下に孫芋と連なって成ることから、子孫繁栄の縁起物です。

- たけのこ:生育のスピードが早い竹は、子供の健やかな成長、立身出世、家運の向上を願う食材です。

慈姑(くわい)

慈姑(くわい)はオモダカ科の水生植物で、地下にできる塊茎を食用にします。

大きな芽が出ることから「芽出たい(めでたい)」を象徴するとともに、まっすく伸びることから立身出世の願いも込められます。

子株がたくさんつくことから、子孫繁栄を願う食材でもあります。

ゆり根

ゆり根は奈良時代の梅花の宴でも出されていた食材で、球根の周りに鱗茎が花弁のように重なり合っていることから、「歳を重ねる」「仲が良いこと」を意味します。

また、漢方薬にも使用されるため、無病息災を願っておせち料理に加えられます。

手綱こんにゃく

こんにゃくの中央に切れ目を入れて、ねじって手綱のように見立てたのが手綱こんにゃくです。

馬をあやつる手綱は「律する」という意味が込められており、自分の気持ちを引き締めてくれる食材です。

手綱が結び目にも見えることから、良縁や縁結びの意味もあります。

金柑

金柑は名前に「金」の文字があり、文字通り金色であることから富を象徴する食材です。

「金冠」という字を当てて、王冠のような財宝も意味します。

レンコンやニンジンと同様に「ん」がつく開運食材であり、金運上昇の願いも込めておせち料理に使われます。

酢の物

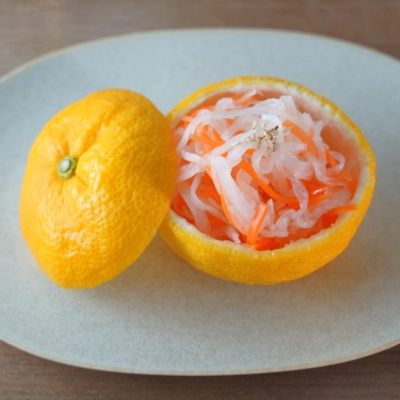

紅白なます

なますの語源は生肉や生魚を酢で食べた「生酢」が由来で、現代では細切りにした野菜を酢で和えた料理のことをいいます。

紅白の色合いと、水引きにも似た見た目から、一家の平和を願う意味が込められています。

菊花かぶ

かぶを菊の花のように飾り切り、甘酢に漬けた料理です。

不老長寿を祈願する定番のおせち料理といわれています。

菊は日本を象徴する花であり、邪気を払う意味も込められています。

コハダの粟漬け

ニシンの仲間であるコハダは出世魚であるため、立身出世を祈願する縁起の良い食材です。

おせち料理では五穀豊穣を願って、クチナシで黄色に染めた粟と漬けて食べられます。

チョロギ

チョロギはシソ科の植物で、地下に伸びた塊茎の部分を食します。

おせち料理では梅酢で色付けされ、「長老喜」「長老木」「千代呂木」「千世呂木」などの字を当てて、長寿を願う料理です。