黒豆はおせち料理に欠かせない祝い肴三種の一つで、「誠実」「勤勉」「健康」といった意味を持つ「まめ」にかけて、さまざまな願いが込められている一品です。

約2千年前の中国最古の薬物書『神農本草経』に記録があり、古くから食されてきた黒豆ですが、お正月料理として食べられるようになったのは江戸時代からといわれています。

この記事ではおせち料理の黒豆について、その意味と由来をわかりやすく紹介します。

おせち料理の黒豆に込められた意味

黒豆はおせち料理の祝い肴三種の一品です。

祝い肴三種とは、その三品とお雑煮さえあればおせちが成り立つ、といわれるほどおせち料理に欠かせない食材。

関東では「黒豆・数の子・田作り」、関西では「黒豆・数の子・たたきごぼう」の三品が定番です。

邪気を洗い流す「黒」の水

黒豆はまず、「黒」の色に一年間の邪気を払う願いが込められています。

黒は陰陽五行(木・火・土・金・水)の「水」に相当する色で、魔除け・浄化の力を持つと考えられているからです。

なぜ水が黒なのかは諸説ありますが、雨(天)→ 川 → 海 → 海底と、光が届かない漆黒の世界まで水が流れるから、という説があります。

一年間の邪気を洗い流して、海底まで沈めて浮き上がらないようにする、という意味に捉えることもできます。

さまざまな意味を持つ「まめ」

「まめ」という言葉は、漢字で書くと「忠実」または「実」です。

「まじめ」「勤勉」「誠実」「忠実」「健康」といった意味があり、おせち料理の黒豆には次のような願いが込められています。

- まめに(まじめに)生きていけますように

- まめに(勤勉に)働けますように

- まめに(健康に)暮らせますように

また、太陽の光と土埃で真っ黒になるまで働くのが健康と勤勉の証である、という考え方からも、黒豆は無病息災を祈願する食材として重宝されました。

煮ることで不老長寿を願う

おせち料理では、黒豆を煮豆にして頂きます。

関東では「しわが寄るまで長生きできるように」と、長寿を願ってしわが寄るように黒豆を煮ます。

一方で、関西ではしわが寄らないことを長生きの象徴として、「不老長寿」を願ってしわが寄らないように煮ます。

近年は全国的にしわのない黒豆煮の方が好まれているようで、デパ地下や通販で売られている既成おせちは、しわのない黒豆が入っていることが多いようです。

お正月に黒豆を食べ始めたのはいつから?

そもそも黒豆は「黒大豆」と呼ばれる表皮が黒い大豆のことで、食材自体は古くから食べられていました。

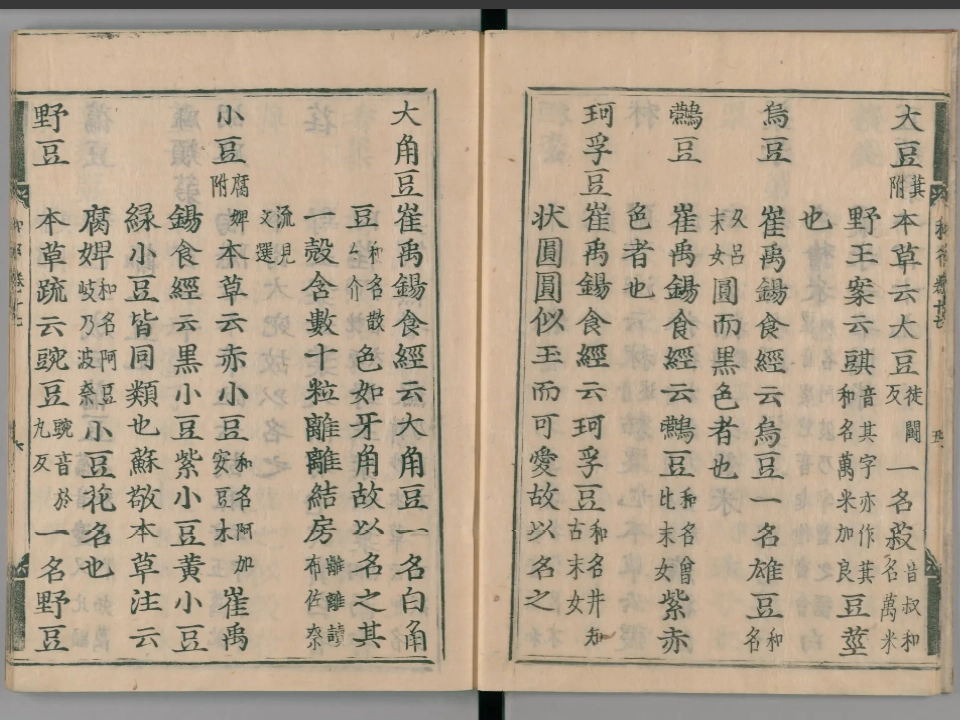

中国では約2千年前の薬物書『神農本草経』に記録があり、日本でも平安時代の漢和辞書『和名類聚抄』に「烏豆」という名称で登場します。

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

烏豆 崔禹錫食経云烏豆一名雄豆[和名久呂末女]円而黒色者也

引用:国立国語研究所

おせち料理としての黒豆煮は、室町時代の「座禅豆」という料理が起源といわれています。

座禅豆とは黒豆とこんにゃくを炊き合わせたもので、僧が座禅中に食べていたことから「座禅豆(ざぜんまめ)」と呼ばれていました。

現在の熊本県では「ざぜまめ」という呼称で、座禅豆が郷土料理として親しまれています。

室町時代はまだ砂糖が入手困難であったため、現在の黒豆のようには甘くなかったようです。

甘い黒豆煮が登場するのは江戸時代からで、江戸時代に江戸で栄えた高級料亭「八百善(やおぜん)」がお正月向けに開発した料理が始まりといわれています。

八百善の創業は享保年間(1716年 -1736年)。

徳川将軍家に代々ひいきにされ、ペリー来航の際の饗応料理を担うなど、高級料亭のパイオニアとして名が知られていました。

紆余曲折ありつつも現在も存続しており、おせち料理も販売しています。