えびの漢字は「海老」が一般的によく使われていますが、「蝦」や「蛯」といった漢字もよく見かけますよね。

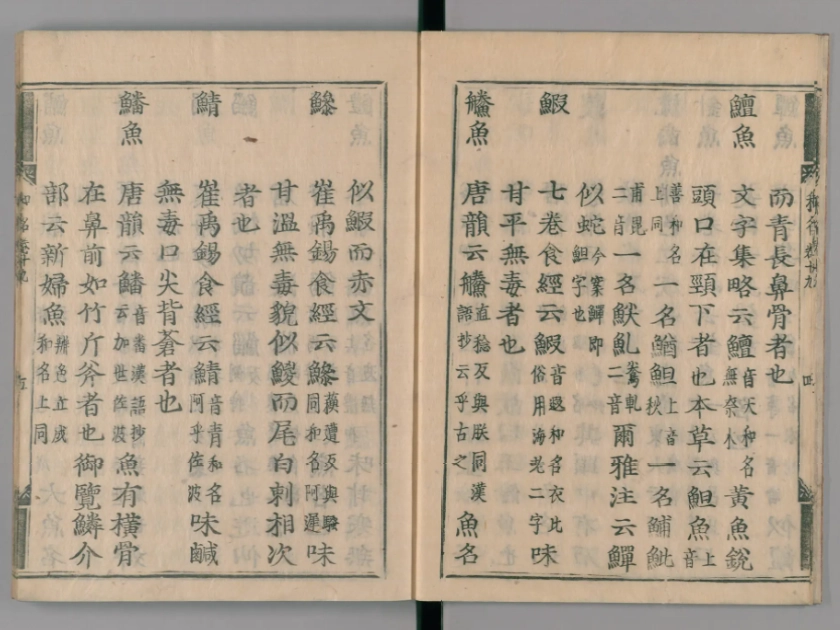

本来は魚偏の「鰕」が使われていたそうで、平安時代の『和名類聚抄』という漢和辞書には、「鰕」の項目に「発音は衣比、俗字は海老」と説明されています。

中国語では「鰕」という漢字を用いて「Xiā(シァー)」と発音していたことから、「えび」という発音も「海老」という漢字も日本独自のものなのです。

この記事では「えび」の漢字の違いと語源について、わかりやすく紹介します。

えびの漢字「海老」「鰕」「蝦」「蛯」の違い

海老

上述の通り、「海老」は日本独特の漢字で、平安時代中期の承平年間(931 – 938年)に編纂された『和名類聚抄』に記載されています。

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

鰕 七巻食経云鰕[音遐和名衣比俗用海老二字]味甘平無毒者也

引用:国立国語研究所

なぜ「海老」という漢字を当てたかについては、「長いひげを持ち、腰が曲がっている姿が、長寿の老人に見える」という説が有力です。

火を通すと紅白模様になるエビは、古くから縁起物の食材として祝い膳に出されていました。

現在でも不老長寿を願って、お正月のおせち料理にエビが入れられます。

鰕

『和名類聚抄』では、現在はほとんど使われることのない「鰕」の漢字が、えびの項目として使われています。

つまり、当時は虫偏の「蝦」ではなく、魚偏の「鰕」が正式な漢字であったようです。

「えびが魚だというのはおかしい」ということで、後に虫偏の「蝦」に置き換えられていったと考えられています。

蝦

日本ではイセエビのような海底を歩く大型のえびに「海老」を用い、クルマエビのような海中を泳ぐ中小型のえびに「蝦」という漢字を当てる傾向があります。

が、アマエビを甘海老と書くこともあるように、厳密に使い分けられているわけではありません。

おせち料理でアカエビやブラックタイガーなどを使うこともありますが、基本的に「海老」と総称されていますよね。

「蝦」という漢字は、本来はガマガエルやヒキガエルを指すもので、「鰕」とは区別して使われていました。

それが上述の「えびは魚じゃなかろうもん」という理由から、えびも「蝦」になったといわれています。

現在の中国語では基本的に「蝦」が使われ、伊勢海老のような大型のえびは「龍蝦」と書かれます。

ちなみに「虫」は、蛇の「マムシ」の姿を表す象形文字で、昆虫だけでなく爬虫類や貝類など小動物の総称として用いられてきました。

右側の「叚」は、「借りる」「貸す」といった意味の漢字ですが、「崖から玉を手で取り出す形」が由来の象形文字といわれています。

「頭が大きくてグロテスクな、まむし」の象形と「削りとられた崖の象形と未加工の玉の象形と両手の象形」(「岩石から取り出したばかりの未加工の玉」の意味)からグロテスクな、まむしとあまり変わらない動物「かえる」、「えび」を意味する「蝦」という漢字が成り立ちました。

引用:https://okjiten.jp/kanji2720.html

という説もあるそうです。

蛯

「蛯」という漢字については、「蝦」と「海老」をミックスして作られた、日本独自の漢字のようです。

中国では使われておらず、「蛯原」「蛯名」といった日本人の名字を見て、「初めて見る漢字だ」と思う中国人の方も少なくないとか。

ついでに「蛯原」という苗字の由来について調べてみたところ、現在の宮崎県を支配していた日向伊東家にルーツがあるようです。

そういえばエビちゃんも、宮崎県出身ですね。

「えび」という名前の由来

『和名類聚抄』に「音遐和名衣比(音の響きの和名は衣比)」とあることから、日本では古くから「えび」と呼称していたようです。

葡萄色(えび色)に似ているから?

えびの名前については、1719年に成立した新井白石の『東雅』という語学書に、「色が葡萄に似ているのが由来」と記されており、この説が今でも広くいわれています。

えびはその色の葡萄に似たるをいひ、俗に海老の字を用ひしは、その長髯傴僂たるに似たる故なり。

葡萄というのは「エビヅル」や「エビカヅラ」、現代でいう「ヤマブドウ」のことで、その色は黒に近い紫色です。

ユクカモ

ユクカモえびの色とは違うかも

『東雅』は貴重な資料であることには違いありませんが、一部こじつけ・眉唾な説もあるとのことで、私もこの色はちょっと違うかなと思います。

実際のところ、日本には古代から「葡萄色」と「海老色」の違う2色があり、江戸時代には「海老色=葡萄色」と混同されてしまったといわれています。

ただ、水中にいるイセエビを見てください。

完全に紫色ですよね!

新井白石の説も捨てがたいのではないでしょうか。

「美味しい+よく曲がる」で「え・び」?

そのほかには、「魚の餌になる尾のある生き物=餌尾」、「枝のような髭=枝髭」という説もありました。

でも、これこそこじつけな感じがします。

では結局「えび」の語源は何なのかというと、とても興味深い考察を見つけたので引用させていただきます。

では本当の葡萄と海老の由来はなんだろう。

「エビ」と同じく「○○ビ」と言う名前の物は多い。「ゆび・へび・おび・くび」などなど。

“〜び”の共通点は”よく曲がる・柔らかい”という意味となる。

実はこのような”一つの音に意味があって組み合わさって単語となる”のは台湾島が発祥とされるオーストロネシア語族の特徴である。

難しい説明は置いておく事にして、「え + び」とは「美味しい・重要な」「よく曲がるもの」となる。

古代の日本人のうち南西諸島を通じてやってきたグループにとって、伊勢エビやらの大きな海老はもちろんのこと小さな蝦も大変重要で美味しい食材だったのは間違いない。

そしてその後日本列島で繁栄した縄文人が、山に生える美味しい実が成りツルで加工品が出来るヤマブドウを「美味しく役に立つ曲がるもの」という意味の「え び」と名付けたのはもう間違いないだろう。

引用:釣り人語源考

なんと素晴らしい考察でしょうか。

私もこの説が有力かなと思いました。

あなたはどう思いますか?

「他にもこんな説があるよ!」って方はぜひ教えてください♪